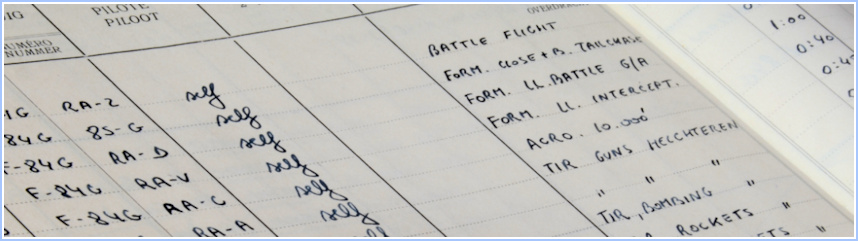

Carnets de vol: Denis Loriers

Carnets de vol: Denis Loriers

Né à Hoegaerden, près de Gossoncourt, Denis Loriers voit régulièrement les avions décoller et atterrir de l’aérodrome où son père travaille. Il ne se destine pourtant pas d’emblée à une carrière de pilote militaire.

“Mon père était adjudant à l’équipement à Gossoncourt. Il m’a un peu dirigé et je suis directement entré à la Force Aérienne en 1951 comme volontaire de carrière. Il voulait que je fasse d’abord des études pour devenir officier. J’ai commencé mon C.I. (centre d’instruction), à St Nicolas Waas, qui durait normalement six semaines, et un beau jour, après seulement trois semaines, j’ai été posté à Nivelles pour suivre un cours pour officiers. C’était mon père qui avait tout organisé. A cette époque, on procédait à des travaux de drainage à Gossoncourt et les avions, Tiger Moth et SV4, étaient déployés à Nivelles. Et moi, au lieu de suivre le cours, je regardais dehors les avions en me disant que je ferais bien ça. J’ai alors fait ma demande mais par la voie civile, alors que pour les militaires, il fallait passer par la voie hiérarchique. Ma demande, elle, est revenue par la voie hiérarchique. Résultat : quatre jours d’arrêt!

Finalement, on m’a envoyé quand même à Géruzet pour passer les tests médicaux et c'était parti. Mais mon père n'était toujours pas au courant. Et un jour, à Pâques, je suis revenu avec ma pile de bouquins et il m'a demandé si j’avais déjà terminé ma formation. Je lui ai répondu : “Oui, oui” alors qu’il savait très bien que ce n’était pas possible. Enfin, un autre jour, dans la cour devant le garage à Gossoncourt, toute la prom’ était réunie et comme j’étais déjà militaire, j’étais automatiquement devenu chef de prom’. Et qui passe devant nous ? Mon père qui allait manger au mess. Qu’est-ce que j’ai entendu le week-end suivant ! Il m’a dit que si je voulais devenir pilote, j’avais intérêt à réussir, sinon ça irait mal. De plus, à cette époque, un nouveau statut, celui d’officier auxiliaire, venait d’être créé. Et mon père m’avait dit : “Ne signe jamais ça, car après 12 ans, on te met dehors.” Ce qui était vrai car on signait un contrat.

La promotion 124 a été divisée en deux, une moitié sur SV 4bis et l’autre sur DH82A Tiger Moth. Moi j’ai commencé ma formation à Gossoncourt en mars 1952, sur Tiger Moth, un avion qui avait servi en Angleterre. Tous les élèves-pilotes pendant la guerre avaient dû faire leur entraînement dessus, je suppose. C’était un avion sans canopy, avec une capote à l’arrière pour faire du vol aux instruments, et je vous jure que comme instruments, il n’y avait pas grand chose. Pour communiquer, il y avait un “speaking tube” qui ne tombait jamais en panne, sauf en hiver car l’eau qui restait dans le tuyau pouvait geler. Par rapport au SV4, le Tiger Moth n’avait que deux ailerons, sur les plans inférieurs, et il était un peu plus lent dans ses manœuvres.

La promotion comptait environ 125 élèves et je me rappelle qu’il y avait des lits superposés dans les chambres. Nous étions donc assez nombreux mais tous les jours il y en avait qui faisaient leurs valises. On ne faisait pas le détail. Pour celui qui n’arrivait pas à passer solo après un certain nombre d’heures, c’était la porte. Les élèves étaient nombreux mais il y avait une grande demande de pilotes car on était juste après la guerre. La plupart des chefs d’escadrille et des moniteurs avaient soit fait la guerre, soit étaient volontaires de guerre. Ils portaient tous leurs ailes de la RAF. Il y avait également d’anciens pilotes de l’Aéronautique militaire, mais ils étaient plus rares. C’était le cas de notre commandant de flight à Brustem, le Capitaine Potiau. Il avait volé avant la guerre. Ce qui était typique chez lui, c’est qu’avant de mettre son casque en cuir, il enfilait un bas de femme. Ça prenait la transpiration, disait-il.

Un jour, je volais seul. C’était le 15 octobre, le jour des fastes de la Force Aérienne et on nous avait dit que nous pouvions voler jusqu‘à dix heures mais qu‘après nous devions tous être au sol pour participer à la parade. Je devais faire une heure de circuit et surtout des atterrissages de précaution. Il fallait voler, en finale, à très basse vitesse, jusqu’à la limite du décrochage, et se poser sur une toute petite distance. Puis, il fallait remettre les gaz et refaire un circuit. Et à un moment, lors du dernier circuit, plus de moteur ! Quand on était à basse altitude, la procédure prévoyait d‘aller tout droit et de se poser. J‘étais dans la direction d‘Hannut. De ce côté-là, après l‘aérodrome, les champs étaient en pente. J’ai donc soudain disparu derrière l‘horizon. Le terrain était humide mais l’avion s’est posé en douceur. Et alors qu’il était presque arrêté, il s’est mis sur nez. Comme le moteur était arrêté et que l’hélice était à l’horizontale, je n’ai heureusement rien cassé. Ceux qui étaient déjà en place pour la parade voyaient à présent clairement la queue de l‘avion qui dépassait. Avec des cordes, on a ramené l‘avion jusqu’au terrain. Mais, pour moi, l‘histoire n‘était pas finie car les moniteurs croyaient que je n‘avais pas vérifié mon essence. Et lors de mon vol suivant, le moniteur a fermé la manette du fuel pour voir si j’allais vérifier. J’ai repoussé la manette et nous sommes partis. Plusieurs fois, lors des vols suivants, il a continué à le faire pour voir si vraiment je checkais mon essence. Mais un jour, au-dessus de Tirlemont, un moniteur a eu la même panne sur le même avion, en vol rectiligne. On a alors vérifié et, effectivement, on a découvert un problème mécanique.

En principe, nous avions toujours le même moniteur. Je volais avec l‘adjudant Van Liefland, un ancien qui avait fait la guerre. Les moniteurs étaient généralement des gens assez âgés même s’il y avait aussi quelques jeunes qui revenaient directement des USA comme moniteur. C’étaient souvent des gens d‘expérience. Les tests, eux, se faisaient avec le commandant de flight ou le commandant d’escadrille. J’ai eu de la chance, je n’ai jamais dû repasser un test.”

Pour ceux qui ont réussi les épreuves, l’étape suivante les attend à Brustem.

“Nous sommes ensuite passés en février 1953 sur Harvard. C’était pas mal comme avion. Il avait des flaps, le pitch de l’hélice, le “power push” pour la pression d’huile hydraulique, etc. Du point de vue navigation, il avait un compas, comme le Tiger Moth. Il avait quand même un “directional gyro”, un instrument gyroscopique qu’il fallait recaler de temps en temps, et un horizon artificiel qui décrochait dès qu’on faisait de l’accro. Il fallait alors revenir en vol horizontal pour qu’il reprenne sa position.

J’ai été lâché après six heures quarante, ce qui était quand même assez rapide par rapport aux autres gars de la prom’. C’était un avion finalement assez facile. Pour rentrer le train, je m’en souviendrai toute ma vie, il fallait remonter la manette du train et pousser sur une autre manette, le “power push” pour obtenir la pression hydraulique pour rentrer les roues. Pour l’atterrissage, comme à Gossoncourt, on se posait en trois points. C’était obligatoire. Comme la piste était libre, on savait qu’on n’avait rien devant nous. Au sol, par contre, on taxiait en zig-zag pour pouvoir regarder s’il n’y avait pas d'obstacle devant. Il fallait faire attention et je me rappelle qu’à Coxyde deux gars de ma prom’ se sont rentrés dedans et celui de derrière s’est arrêté juste avant la plaque derrière laquelle se trouvait le siège de l’autre avion!

On faisait beaucoup de vol en formation. L’important c’était de regarder le leader qui indiquait par des signes les manœuvres et les virages. On jetait juste de temps en temps un coup d’œil aux instruments. En ce qui concerne le PSV, c'était quand-même un peu plus compliqué. Sur Tiger Moth, on utilisait deux instruments. Il y avait d’abord le “turn and bank” avec deux aiguilles. Celle du dessus, qui correspond à la bille d’aujourd’hui, et celle du dessous qui donnait le taux de virage. Ensuite, nous utilisions le compas. On regardait successivement l’aiguille du dessus, l’aiguille du dessous et le compas. Et quand on était en l’air, dès le décollage, on ajoutait la vitesse. On pouvait décoller ainsi en ligne droite tandis que ceux qui volaient sur SV et qui avaient un gyro directionnel, s’ils oubliaient de le débloquer, ils pensaient qu’ils allaient tout droit alors qu’ils faisaient un 180 degrés ! Sur Harvard, il y avait quand même un horizon artificiel, c’était beaucoup plus facile. On faisait ce qu’on appelait des “patterns”, c’est-à-dire, par exemple, du vol en ligne droite pendant une minute en montant de mille pieds, puis à nouveau une minute tout droit, une descente de mille pieds en faisant un virage de 270 degrés, etc. C’était assez difficile pour un gars qui n’avait pas cent heures de vol.

On volait aussi la nuit. A la fin de ma formation à Brustem, je devais faire une heure de vol de nuit, en fait des circuits au-dessus de la base. Et alors que j’allais bientôt terminer mon vol, un avion est sorti de la piste. La piste était bloquée et on m’a demandé, ainsi qu’aux autres qui étaient encore en l’air, de rester en stand by dans les environs de la base. Mais, détail important, je volais avec un avion qui n’avait pas de compas. Au-dessus du terrain, ce n’était pas nécessaire. Mon gyro suffisait pour rester dans le circuit. Mais bon, je voyais les lumières de Tirlemont et Jodoigne, où habitait ma fiancée, n’était pas loin. J’ai donc décidé d’aller y faire un tour. Evidemment, j’ai fait quelques passages en faisant jouer le moteur pour signaler que j’étais là. Après quelques virages serrés, je me suis retrouvé sans gyro. En plus, je ne voyais plus ni Tirlemont ni Saint-Trond. J’ai essayé de me repérer mais à l’époque ce n’était pas facile en vol de nuit. Il n’y avait pas encore d'autoroutes éclairées. Si je ne retrouvais pas la base, je devrais sauter car on ne faisait pas d’atterrissage forcé de nuit. J’avais donc déjà ajusté les sangles de mon parachute en pensant que ma carrière se terminait là. J’ai appelé finalement la base de Brustem. A l’époque, il y avait un système de “homer” pour ramener les avions. C’était un système gonio, archaïque. Le contrôleur m’a demandé de continuer tout droit en communiquant à la radio toutes les trente secondes car quand on s’éloignait de la base, le volume diminuait et quand on se rapprochait, il augmentait. A un moment donné, il m’a dit que je revenais vers la base. Je volais depuis longtemps et le capitaine Potiau, qui se trouvait dans la caravane en bout de piste, dit à la tour qu’on pouvait fermer puisque tout le monde était rentré. On lui a répondu que non, il en restait un, … et il revenait de loin ! A un moment, j’ai aperçu Saffraanberg, qui formait une grosse tache lumineuse et qui se trouvait juste à côté de la base. A la radio, Potiau m’a dit qu’ils allaient allumer tout ce qu’ils pouvaient sur la base mais j’ai répondu que ce n’était pas nécessaire et que j’arrivais. Je me suis posé avec cinq gallons dans chaque aile ! J’avais volé deux heures vingt-cinq. Si ça devait se passer aujourd’hui, ce serait la fin de la carrière de l’élève. Là, Potiau m’a juste dit : “Demain, tu vas voler en Spit mais je veux te voir ici au-dessus !” C’est tout.

Pour nous préparer à la transition sur Spit, nous avons fait quelques vols en place arrière sur Harvard et ce que l’on appelait des “Spit approaches”, c’est-à-dire pas un circuit classique mais une approche en un seul virage. On était derrière pour avoir un long nez devant nous car le Spit avait quand même quelques mètres de moteur ! C’était une machine extraordinaire. Il était maniable et on pouvait vraiment faire de l’accro avec. Faire de la formation avec un Spit, c’était fantastique. On jouait toujours avec le stick et les gaz pour rester en position mais il ne fallait pas donner trop de moteur pour ne pas dépasser les autres appareils. Il était vraiment très sensible.

Comme documentation, tout ce qu’on avait c’était un petit bouquin bleu intitulé “Pilot’s notes” qu’il fallait connaître. J’ai fait tout ça mais le démarrage sur Spit était assez compliqué et avant mon premier vol, j’ai appelé le mécano et je lui ai dit : “Démarre-moi ça.” Et j’ai bien observé ce qu’il faisait car, en général, les mécanos connaissaient bien leur affaire. “Et tu vas voler avec ça ?” m’a-t-il dit. “Ben, oui”, lui ai-je répondu. Et je suis parti pour mon premier vol. Le vol suivant, j’ai fait la même chose et au troisième vol, j’ai démarré l’avion en demandant au mécano de regarder si ce que je faisais était correct. Et je n’ai jamais raté un seul démarrage sur Spit, même sur Spit XIV qui, contrairement au Spit IX que l’on faisait démarrer à l’aide d’un chariot avec une batterie, démarrait par cartouche. On ne disposait en tout que de cinq cartouches et si on ratait son démarrage, je peux vous dire que c’était l’engueulade!

Comme le Spit avait tendance à partir vers la gauche ou vers la droite, s’il s’agissait du IX ou d’un XIV, au décollage on mettait “full trim” dans le sens opposé et on mettait encore du pied, presque à fond au début. On ouvrait les gaz progressivement et au fur et à mesure que la vitesse augmentait, on revenait au neutre et on ramenait le trim au neutre. La manette des gaz était équipée d’une molette qui était desserrée au taxi pour plus de facilité mais qu’il fallait resserrer au décollage pour que la manette ne revienne pas en arrière. C’était important car il fallait lâcher les gaz pour changer de main et rentrer le train. Et pour ça, j’avais trouvé un système. Quand le poids de l’avion restait sur le train, il ne remontait pas. Ce que je faisais, c’était le mettre et le maintenir sur ses deux roues, changer de main pour mettre la manette en position “up”et changer à nouveau de main. Ensuite, je tirais sur le manche pour décoller et les roues rentraient tout de suite car il y avait de la pression. Ce n’était pas orthodoxe comme méthode et je me suis d’ailleurs fait engueuler par les moniteurs car je risquais de toucher le sol avec l’hélice. “Et si tu touches avec l’hélice, c’est huit jours de cachot !” Il faut dire qu’à cette époque, pour la moindre chose que l’on faisait, on était puni. On pouvait continuer à voler la journée mais le soir on dormait au cachot.Après Brustem, nous sommes partis à Coxyde, à l’Ecole de Chasse, pour apprendre les formations de guerre. Les “battle formations”, comme elles s’appelaient. Le vol en “tail chase” était aussi très dur et j’ai d’ailleurs failli être radié pour ça. Le moniteur, un jeune sous-lieutenant, “Gamin” comme on l’appelait, faisait des manœuvres que je ne qualifierais pas d’“unsafe” mais c’était limite, et tout ça à basse altitude. Et moi, je ne voulais pas suivre. Comme il était en charge parce que le Commandant était en congé, il m’a dit :“Bon, et bien tu ne voles plus et tu passeras chez le Commandant quand il reviendra”. Le Commandant m’a donc appelé au rapport et je lui ai expliqué la situation. “Ok, m’a-t-il dit, on va voler”. On a décollé, lui comme leader et moi comme numéro 3. Et on a volé en “battle formation” pendant une demi-heure, puis, en “low level battle”. On a fait Dunkerque - le Cap Gris-Nez plusieurs fois au ras de flots. Au retour à Coxyde, il m’a dit que je pouvais continuer à voler. Il avait mené le vol mais sans nous mettre en danger. Il avait vu que je suivais et il avait bien compris mon point de vue.

J’ai été confronté à des problèmes de sécurité de ce genre à Beauvechain, alors que j’étais à la 350e escadrille, sur Meteor F.8. Sur cet appareil, le parachute restait dans le siège et, avant le vol, il devait être ajusté aux mesures de chaque pilote par un gars de la section parachute. Il devait même faire une marque avec son aiguille dans l’une des “straps”. Et quand on partait en formation, j’étais en retard car les autres partaient sans être en ordre. S’ils avaient dû sauter, ils seraient passés à travers leur harnais. Moi, j’attendais toujours que le gars de la section soit passé. Je me suis fait engueuler plusieurs fois par le commandant d’escadrille, le Capitane Blume, mais je lui ai dit que je refuserais toujours de partir tant que mon parachute ne serait pas ajusté. Il ne pouvait rien faire à cela et nous avons fini par entretenir de très bonnes relations. C ‘est d’ailleurs lui qui m’a donné le surnom de “Witte”. Toute la Force Aérienne me connaissait par ce surnom. Je recevais des lettres à la maison adressées au “Witte Loriers”.

Sur Meteor, il n’était pas rare de voler jusqu’à 40 000 pieds. Après le Meteor, on n’a plus jamais été aussi haut, même sur Hunter qui pourtant avait un plafond supérieur. On effectuait toujours des interceptions. Et un jour, nous sommes partis à quatre, avec Blume, pour intercepter un Canberra. A haute altitude, le Canberra avait une vitesse similaire à celle du Meteor et on a mis “full throttle” pour courir après. Comme on n’arrivait pas à le rattraper, on a abandonné et on a fait un 180 degrés pour rentrer à la base. Blume a contacté “Music”, le contrôle aérien, pour demander un “fix”. Les contrôleurs disposaient encore d’une grande table avec des plotters qui indiquaient les positions des avions dans leur zone. Un peu plus tard, “Music” a répondu : “Molly Red, sorry but you are out of the table.” Un peu plus tard, il nous a recontactés, quand nous sommes revenus dans la zone et nous sommes descendus à travers les nuages, en formation serrée et sur un seul moteur, pour tous venir nous poser à Florennes où nous avons fait le plein avant de rentrer à Beauvechain.

A l’époque, nous volions beaucoup. Il y avait trois escadrilles de chasse de jour a Beauvechain. Parfois, on partait pour un exercice avec deux formations de la 349e, deux de la 4e et deux de la 350e. Ca faisait un tas d’avions. On allait voir les Sabre canadiens de Marville, à “Sabre Alley”. C’était la grande mulashka mais après il fallait rentrer. Pour se rassembler, on appelait à la radio : “Red leader, waggle wings” et il y en avait trois qui répondaient ! Alors, il y avait des gars de la 4e qui rentraient avec le CO de la 349 ou avec la 350. C’était la pagaille mais nous nous amusions bien. Nous volions aussi le samedi matin. Et le samedi matin, il fallait un maximum d’avions à l’escadrille, c’est-à-dire au moins douze. Sur le tableau était inscrit “’Bordel formation”. Ça voulait tout dire ! Et pour les jeunes pilotes, ce n’était pas toujours facile car il y avait deux sortes de Meteor F.8, ceux avec de petites entrées d’air, moins puissants, et ceux avec des entrées d’air plus grandes. Et, évidemment, les petits jeunes volaient sur ceux qui avaient de petites entrées d’air et se faisaient engueuler parce qu’ils n’arrivaient pas à suivre. Mais c’était comme ça.

Je suis resté à Beauvechain un peu plus d’un an. Puis, je suis parti six mois à Florennes pour y suivre un cours, ce qui m’a permis de voler sur Thunderjet à la 3e escadrille, un avion totalement différent. La différence entre les avions anglais et américains était d’ailleurs énorme. Je dis toujours que les Anglais construisent d’abord un avion puis se rendent compte qu’il faut y mettre un pilote et de l’essence. Sans son réservoir ventral, l’autonomie du Meteor se limitait à trente minutes. Sur Hunter, c’était pareil. Le carburant interne était insuffisant. Chez les Américains, c’est l’inverse. Ils prennent un pilote et ils construisent l’avion autour. Le Thunderjet, même s’il n’avait qu’un moteur, emportait beaucoup de carburant, et le pilote était assis comme dans un salon. Les instruments étaient un peu moins bien aménagés que sur les avions anglais. Sur n’importe quel avion anglais, il y avait un panneau standard au centre avec les six principaux instruments de vol. Les instruments des avions américains étaient un peu moins bien aménagés mais ils étaient plus performants. Le Thunderjet avait un horizon qui permettait de faire un looping et qui se remettait en place, avec un petit peu de précession mais ça restait bon.

Le Thunderjet était un peu du même style que le Meteor. Il n’allait pas vite mais avec deux tiptanks de 230 US gallons, il pouvait voler loin. C’est la mission qui était différente. On larguait des bombes, du napalm. Et puis on faisait de longues navigations. Je n’ai plus jamais survolé l’Allemagne comme à cette époque-là.

Je suis ensuite revenu à Beauvechain, où j’ai volé sur Meteor encore quelques temps, puis sur Hunter et même sur Oxford qui servait d’avion de liaison, quand il fallait aller porter une pièce quelque part, par exemple. La 350e était commandée par le Commandant de Maere d’Artrijke qui voulait que je devienne examinateur VSV. Comme il y avait un cours organisé à Fürstenfeldbrück, chez les Américains, j’y ai été envoyé. Je suis ensuite rentré à Beauvechain mais j’ai été posté très rapidement à Brustem, comme commandant en second de l’escadrille auxiliaire. J’étais seul officier d’active de l‘escadrille, assisté par un sergent secrétaire. Au début, cette escadrille était à Beauvechain. Ses pilotes, des officiers de réserve, volaient le week-end avec la 4e escadrille. A l’arrivée des Hunter, elle est partie à Brustem où il restait des Meteor. C’est ainsi que j’ai liquidé l'escadrille, en février 1958. Quand elle a été dissoute, je suis passé au centre VSV qui avait aussi quitté Beauvechain où il volait sur Meteor 7. A Brustem, il a d’abord volé quasi exclusivement sur Meteor mais quand tous les Meteor ont été retirés du service, tous les pilotes ont passé leur carte VSV sur T-33.

Pendant mon passage à Brustem et sur T-33 il m’est arrivé un truc assez étonnant. En effet, pendant six mois nous étions en déplacement à Chièvres parce que à Brustem on ne pouvait pas voler à cause de travaux en bout de piste. Un matin, Potiau (encore lui), devenu major entre-temps, me demande si j’ai mon service dress avec moi. "Si tu l’as, tu pars ce matin à Melsbroek en T-33 pour expliquer la procédure à suivre en cas d’éjection à Willy Mairesse." J’avais connu à Brustem un moniteur qui s’appelait Mairesse, son surnom était même "kikine". Je me demandais pourquoi on m'envoyait là-bas parce que je n’avais plus entendu parler de ce moniteur, je pense même qu’il avait quitté l’Airforce. Quelle a été ma stupéfaction à mon arrivée à Melsbroek : des journalistes, des photographes et quelques huiles de la Force Aérienne comme le Général Dumonceau de Bergendael. Et bien sûr Willy Mairesse. J'ai tout de suite reconnu le coureur automobile, décédé maintenant.

Le général m'a présenté à tous ceux qui étaient là et m’a expliqué ce qu’on attendait de moi. En fait Willy Mairesse voulait relier Paris et Bruxelles en moins de deux heures et il avait obtenu du ministre Arthur Gilson un Fouga pour cette mission. Pour une raison inconnue, le Fouga était devenu un T-33. A 5 heures de l’après-midi, je devais être, moteur tournant, sur la piste à Melsbroek. Au même moment, Mairesse partirait de la place de Brouckère en voiture de sport précédé de motards. Je l’ai vu arriver "head on", phares allumés, parce que, en novembre à 17 heures il fait déjà noir.

Le vol se ferait donc en conditions de vol de nuit. Le vol de nuit n’était pas un problème en soi mais atterrir à Orly en vol de nuit, on ne le faisait pas tous les jours ! Il a quitté sa voiture et on l’a installé dans le T-33 (le FT 34) et j’ai décollé aussitôt. Manque de pot, à moitié chemin ma radio tombe en panne. Que faire ? Je signale à Mairesse mon problème et j’ajoute que nous devons rentrer à Melsbroek. Alors il me met devant un dilemme : quelle différence y a-t-il entre atterrir sans radio à Melsbroek ou à Orly ? En plus, il avait un autre argument : le soir était organisée une réception où seraient présent des journalistes, des photographes, le baron Jaspard, ambassadeur de Belgique, le général Dumonceau de Bergendael et beaucoup d’autres personnalités. Donc, il valait mieux continuer et on verrait bien.

La météo était favorable : ciel serein, bonne visibilité. On voyait à des kilomètres et je pouvais deviner Paris à cause des lumières de la ville. J’ai ainsi pu voir Paris et la tour Eiffel dans sa splendeur illuminée, d’en haut et la nuit !!! Par rapport à la ville, je savais où se trouvait Orly et je voyais le balisage de la piste. Et comme un avion décollait, je connaissais du coup la piste en usage. Je me suis mis en configuration d’atterrissage : "gear down, full flaps, landinglitght on". Je me suis mis en "downwind" en me disant que lorsque je tournerais en finale, si je recevais une fusée rouge, je repartirais, si c'était une verte, j’atterrirais. J’ai reçu une verte et je me suis posé.

Mairesse connaissait l’aérodrome et il m’a guidé jusqu’au parking où une voiture et des motards l’attendaient. Même avant l’arrêt du moteur, il a sauté de l’avion, dans sa voiture et le voilà parti, sans se soucier de moi. Mais comme tout était bien organisé, une voiture m’attendait pour me conduire à l’endroit de la réception. Une armée de journalistes et de photographes attendaient le pilote de l’avion. Mairesse avait réussi même si, en principe, la mission aurait dû être un échec. Le général m'a dit : "Tu as bien fait de continuer. J’aime les gars qui foncent."

Seulement, le lendemain je devais repartir à Chièvres et quitter d'Orly sans radio était impossible. Connaissant bien le T-33, je savais qu'en les remettant en route, les radios fonctionneraient pendant quelques minutes avant de se taire définitivement. Je démarre donc l’avion, j’essaye la radio et….ça marche ! Paris contrôle me donne la permission de rouler et 30 secondes plus tard, alors que je n’avais même pas encore eu le temps de rentrer le train d’atterrissage, la radio rend l’âme. Comme j’avais sur un papier la procédure de montée, j’étais plus au moins à l’aise. Je suis sorti des nuages à 35 000 pieds. En Belgique, je savais par la météo que le temps ne serait pas meilleur. Que faire ? A Chièvres, il n’y avait pas de NDB (non directional beacon) pour faire une descente aux instruments. Connaissant bien les environs de Beauvechain, j’ai donc fait la descente là-bas. Je m’étais fixé une altitude de sécurité de 500 pieds sol pour avoir un contact visuel avec le sol. Sinon ce serait l’éjection. Heureusement, à 650 pieds indiqués le sol est apparu. Je suis rentré à Chièvres sur mes chaussettes, en suivant les routes."

Quatre ans plus tard, Denis Loriers revient à Beauvechain et fait sa conversion sur Canuck à la 349e escadrille.

“Le Canuck, c’était l’avion de grand tourisme : deux moteurs, beaucoup de fuel, un pilote automatique et un navigateur. Que demander de plus ? Mon navigateur était René Meylemans. Il avait suivi son cours aux Etats-Unis. Nous formions un “crew”, un équipage, et nous volions quasiment toujours ensemble. Nous nous sommes d’ailleurs qualifiés tous les deux en même temps à Solenzara, lors de la même période de tir.

Nous faisions beaucoup de vol de nuit. Notre boulot, c’était l’interception pure. Nous étions guidés par le radar de Glons jusqu’à ce que le navigateur établisse un contact. Le navigateur nous amenait vers le target. Le pilote accrochait ensuite la cible sur son écran. Sur le radar, il y avait un cercle et un petit point et lorsque le point était au milieu du cercle, on pouvait tirer. Nous partions à deux avions. L’un faisait le target pendant que l’autre menait ses attaques. Puis, on changeait.

Au moment où le Canuck allait être retiré du service, j’avais pratiquement terminé ma carrière puisque j’avais signé pour douze ans. On m’a donc annoncé que je ne ferais pas ma conversion sur F-104 et j'ai été envoyé à Florennes sur F-84F Thunderstreak. J’y suis resté un an et demi comme officier Wing Ops. Ensuite, l’officier Int a eu un accident et comme j’avais suivi un cours Int en Angleterre, on m’a affecté à cette section.

A cette époque, beaucoup d’autres pilotes étaient dans ma situation. Certains avaient passé les examens pour devenir officiers d’active et étaient tranquilles mais les autres étaient en fin de contrat et s’ils avaient tous dû partir, il n’y aurait quasiment plus eu d’Air Force ! Heureusement, on nous a dit que si nous passions l’examen de seconde langue, nous pourrions éventuellement rester jusqu’à la limite d’âge et passer dans le cadre de complément. Je suis donc parti suivre le cours de français, à Brustem. J’ai réussi l’examen et, comme il me restait à présent encore treize ans à faire, j’ai demandé à pouvoir faire ma conversion sur F-104 à Beauvechain, ce qui a été accepté.

Comme le F-104 était un avion plus sophistiqué que tous ceux que nous avions eu avant, on a estimé que les pilotes devaient suivre un cours théorique. J’ai suivi ce cours à Twenthe. Je suis ensuite revenu à Beauvechain où j’ai fait quelques vols en TF avant de passer solo. Le système radar n’était pas tellement compliqué pour un pilote seul. D’autant que nous en avions déjà utilisé un sur CF100. Je me rappelle avoir fait au moins un vol à bord du “Pinocchio”, un DC-3 équipé d’un nez de F-104. J’étais avec un navigateur qui expliquait le fonctionnement du radar. C’est pratiquement tout ce que nous avons reçu comme formation pratique sur le système radar. Et encore, le Pinocchio était surtout utilisé pour le radar en mode air-sol.

Le 104 était une sacrée machine. Nous n’avions jamais volé avec un avion équipé de la postcombustion et au décollage, c’était le “kick”. Mais nous avions déjà pas mal d’expérience sur d’autres avions, beaucoup d’heures de vol, et nous nous sommes très vite habitués.

A Beauvechain, je me suis retrouvé comme chef Wing Ops. Le Wing Ops se composait de cinq officiers et représentait le centre névralgique de la base. C’est là que l’on démarrait le TACEVAL, par exemple. C’est là que les examinateurs arrivaient en premier lieu et qu’on rappelait les pilotes. Au début, il n’y avait pas de Motorola pour le rappel. Il fallait prévenir les pilotes par téléphone ou, pour ceux qui n’avaient pas de téléphone, les faire prévenir. Ainsi, j’étais averti par la gendarmerie de Jodoigne. Le rappel se faisait donc au compte-gouttes.

Les TACEVAL ont commencé à Beauvechain sur Canuck déjà. Mais ils n’étaient pas comparables avec ceux que j’ai connus à la fin de ma carrière. Lors des premiers exercices, le Wing Ops était encore situé en dessous de la tour de contrôle. Et je me rappelle que l’assistant Wing Ops avait écrit dans son logbook “Tak et Val”. C’est vous dire si, à part quelques-uns uns d’entre nous, beaucoup ne savaient même pas au début de quoi il s’agissait exactement ni comment ça s‘écrivait!

Au Wing ops, avec mon ami José Schepers, nous avons réalisé un tableau énorme qui permettait, à tous ceux qui en avaient besoin, de suivre tous les mouvements d’avions, leur état, la position sur l’aérodrome, leur état de "readyness", la couleur météo de tous les aérodromes belges et environnants, les états d’alerte et NBC, etc. Il y avait des centaines d’ampoules de 24 volts. L’adjudant Van Vlasselaer, calé en électronique, avait même fait un système de minuterie : les actions à effectuer s’allumaient automatiquement !!! De partout on venait voir ce "chef-d’œuvre". Nous avons reçu du chef de corps de l’époque, le Colonel Cailleau, un "confidentiel" de félicitations.

Avec des claxons de camions, télécommandés à partir du Wing Ops, j’avais aussi trouvé le moyen d’avertir les pilotes à l’ORP (operational readyness platform) quand ils devaient démarrer pour décoller."

Même si la mission du 1er Wing est la défense aérienne de l’espace aérien belge, les pilotes de Beauvechain effectuent également des vols à l’étranger. Vols qui réservent parfois leur lot de surprise...

“C’était lors d’un vol du Groupe de vol en Turquie, en novembre 1972. Il y avait l’OSN, Lou Brignola, José Schepers, Dirk Desplenter et moi. Nous nous sommes d’abord posés à Solenzara pour faire le plein. Le démarrage a duré plus de temps que prévu à cause des bonbonnes d’oxygènes utilisées là-bas et nous avons donc pris du retard. Notre prochaine étape était Tanagra, en Grèce. En route, nous avons eu des problèmes de contact avec les Grecs et, même s’il n’était que quatre heures de l’après-midi, il faisait noir. Nous nous sommes donc posés en GCA. J’étais le numéro deux. J’ai atterri et j’ai commencé à rouler sur le train principal. J’ai ensuite posé la roue de nez et j’ai tiré mon drag chute. A ce moment, l’avion a fait 180° et est sorti de la piste. Heureusement, comme j’avais des pylon tanks, il a glissé. J’ai coupé le moteur et dès qu’il s’est arrêté, je suis sorti et j’ai commencé à cavaler, avec mon parachute sur le dos et mes “spurs” aux pieds. Et quand les pompiers sont arrivés, je les ai entendus qui me cherchaient... En fait, une des jambes du train principal s’était brisée. Le lendemain, le SEAA est arrivé pour l’enquête. L’OSN a dû s’expliquer car nous nous étions posés en vol de nuit et aucun de nous quatre n’était plus qualifié pour le vol de nuit. Evidemment, nous ignorions qu’à quatre heures il ferait noir et puis nous n’avions pas prévu d’être en retard. Ils nous ont ensuite demandé si nous avions une G-suit. Pour un vol de navigation, nous n’avions évidemment pas mis de G-suit ! Le reste ne semblait pas avoir d’importance pour eux. Mais finalement, ils ont fait des tests en laboratoire chez les Grecs et ils ont découvert qu’une jambe du train était déjà fêlée à moitié. A Beauvechain, Jan Govaerts a lui aussi eu un accident similaire juste avant le décollage. Tous les avions ont été interdits de vol pendant un temps. C’est le seul accident que j’ai eu.

A la fin de ma carrière à Beauvechain, il a été décidé que tous ceux qui ne participaient pas à l’avancement, c’est-à-dire qui n’étaient pas candidats major, ne pourraient plus voler sur avion d’arme. Je suis resté au Wing Ops et j’ai fait mes primes de vol sur Marchetti. Ces vols, que l’on faisait généralement à deux, c’étaient de longues navigations puis, si celui avec qui on volait était d’accord, on terminait par un peu d’accro. J’aimais bien cet avion. Par son bruit, il me rappelait un peu le Spit, ce qui me fait penser à une dernière anecdote. C’était à Coxyde et je devais faire un vol à haute altitude. J’ai donc grimpé et à 20 000 pieds, le moteur a commencé à faire un bruit incroyable. J’ai réduit et je suis descendu et ça s’est arrêté. J’ai repris mon régime de grimpée et, à nouveau, à 20 000 pieds, l’avion a recommencé à chahuter. Je suis redescendu et ça s’est arrêté. Lors de ma troisième montée, j’ai regardé dans le cockpit et j’ai remarqué que quand ça commençait, il y avait une lampe ambre qui s’allumait dans le cockpit. C’était le “supercharger” du moteur qui s’enclenchait ! J’étais supposé le savoir étant donné que j’avais signé un papier indiquant que j'en connaissais l’existence.“

C’est en janvier 1977 que Denis Loriers a fait ses adieux à la Force Aérienne mais il n’a pas mis pour autant fin à sa passion pour le vol puisque, à 75 ans et plus de 55 ans après son premier vol, il est toujours moniteur planeur pour les Cadets de l’Air à qui il fait profiter de son expérience, aussi bien au sol qu’en l’air.

Interview : Vincent Pécriaux (29 septembre 2007)

Note: Reproduction interdite sans l'accord préalable écrit de leurs auteurs respectifs