Carnets de vol: Marnix Brees

Carnets de vol: Marnix Brees

Très intéressé par l'aviation dès son enfance, au Congo belge, Marnix Brees a véritablement pris contact avec les choses de l'air aux commandes d'un planeur chez les Cadets de l'Air avant de poser sa candidature comme élève-pilote à la Force Aérienne.

"Je suis entré à la Force Aérienne le 28 août 1964, dans la promotion 65A, qui comptait une vingtaine d'élèves. Nous étions, avec Ludo Dams, les deux seuls Cadets de l'Air. Très curieusement, à cette époque, les Cadets ne produisaient pas beaucoup de pilotes militaires. Je crois qu'il y avait plus de cadets qui partaient dans le civil plutôt qu'à la Force Aérienne. J'étais pour ma part très attiré par les avions à réaction. Je me rappelle qu'à l'Athénée de Léopoldville, on feuilletait les petits fascicules de la Force Aérienne où l'on voyait les photos de tous ces pilotes de Meteor avec leur casque sous le bras… Sur les quarante élèves de ma chambrée au pensionnat, la moitié étaient vraiment passionnés par l'aviation. Il y avait dans ces écoles en Afrique énormément de jeunes qui pensaient faire une carrière à la Force Aérienne ou dans l'aviation civile, et qui y sont parvenus. Je crois que l'Afrique a été une pépinière de pilotes beaucoup plus importante que les Cadets de l'Air. Il faut dire que les gens voyageaient beaucoup en avion.

Après trois jours passés à la caserne Géruzet, nous nous sommes retrouvés à Gossoncourt où on nous a annoncé tout de go que nous étions là pour huit semaines sans rentrer chez nous. Nous avons reçu nos uniformes, notre paquetage, etc. et je me rappelle particulièrement de l'odeur de ces vêtements. Il y avait encore à l'époque dans les stocks des équipements qui dataient de la guerre et qui provenaient des surplus de la RAF. Nous recevions donc des vêtements qui étaient emballés depuis vingt ans et qui avaient une odeur typique de l'équipement militaire de la Royal Air Force. Nous avons reçu une combinaison de vol grise, qui n'était pas tout à fait "safe" car on ne pensait pas encore trop aux risques d'incendie à l'époque, un casque de cuir avec des lunettes, un masque à oxygène, de belles bottes de vol. Ça nous donnait un air de pilote de Spitfire. C'était l'équipement anglais type. Les cours étaient également copiés sur ceux de la Royal Air Force. Il faut dire qu'il y avait à Gossoncourt de vieux moniteurs qui avaient été formés pendant la guerre et qui avaient participé à des opérations de guerre. C'étaient des fanatiques de la RAF qui se retrouvaient un peu en opposition avec les pilotes qui avaient suivi leur formation aux Etats-Unis dans les années 50. Et dans les unités opérationnelles, on retrouvait ces deux catégories de pilotes, qui arboraient sur leur uniforme, en plus de leurs ailes belges, les ailes de la RAF pour les uns et les ailes de l'USAF pour les autres.

Nous avons fait notre entraînement militaire de base jusqu'en janvier 1965. Je me suis bien appliqué à étudier mes cours au sol. Après nos examens, les vols ont commencé. C'était en plein hiver, il y avait de la neige, il faisait froid, c'était assez épouvantable. Parce que le chauffage, dans le SV4, était quasi inexistant. Il y avait une manette dans le cockpit qu'on tirait mais ça ne donnait rien. En plus, on était dans le poste arrière de l'avion avec la verrière ouverte. Il fallait voler avec la verrière ouverte car l'instructeur à l'avant, pour pouvoir sortir rapidement en cas de problème, devait pouvoir faire glisser son habitacle vers l'arrière et si le nôtre était fermé, ça prenait trop de temps.

Chaque instructeur avait deux élèves. J'ai été pris en charge par un lieutenant assez strict et pointilleux. A l'époque, l'élève-pilote avait juste le droit de se taire. Quand on partait voler, on portait son parachute sur le dos et on prenait celui de l'instructeur sur l'épaule. Une fois à l'avion, on installait le parachute de l'instructeur sur son siège, avec les straps bien étendues, on mettait le nôtre, on faisait le tour de l'avion et quand tout était en ordre, on attendait que l'instructeur arrive. Et avec mon instructeur, ce n'était jamais bon, il y avait toujours un strap qui n'était pas bien mis ou autre chose. Et en vol, il avait une méthode d'apprentissage particulièrement dure. C'était engueulade après engueulade. En plus, il était occupé à faire construire du côté de Wépion et quand il faisait beau, il faisait le plein et nous partions au-dessus de Wépion voir si les ouvriers travaillaient à sa maison. Il prenait ensuite les commandes et passait plein pot au ras des toits. Et quand il voyait qu'il n'y avait personne sur le chantier, il piquait une rage et me repassait les commandes en me demandant de le ramener à Gossoncourt. Je reprenais un peu d'altitude et les engueulades recommençaient. Puis, quand il était en vue de Gossoncourt, il reprenait les commandes et mettait l'avion sur le dos. Alors, je tombais dans mes straps, avec la tête qui sortait de l'SV. Et je pendais là, avec du fuel du réservoir de l'aile supérieure qui me coulait dans la figure et en essayant de me tenir car je pensais que mes straps allaient lâcher… Bref, ça a été très dur. A un moment, j'ai eu une explication avec lui car je n'en pouvais plus et j'étais prêt à demander un autre instructeur mais finalement, il s'est calmé et par après ça s'est bien passé, d'autant que je réussissais mes tests régulièrement.

Un jour, je devais passer un test de navigation avec lui. C'était une navigation Gossoncourt-Sinsin-Huy-Tirlemont. Nous étions tellement stressés le soir, que nous préparions nos navigations sur nos cartes au 250.000e avec les angles de dérive et les différents repères. Bref, j'ai passé toute la soirée sur cette navigation. Le lendemain, on décolle. Et ça marche bien, je suis dans les temps, les repères se suivent les uns après les autres. Je suis en solo dans l'avion, avec l'instructeur en chase. Je vire autour de Sinsin et là, il coupe mon virage et vient se mettre dans mon aile. Je suis surpris car on ne faisait pas de vol en formation sur SV. Et je vois cet avion quasiment collé à mon aile avec lui qui me fait un grand sourire (sans doute le premier qu’il m’a jamais fait en vol) et un signe de la main. J'essaie de lui répondre moi aussi par un geste et, avec le courant de l'air, ma carte s'envole ! Je vois encore sa tête quand il a vu ma carte partir… Il s'est écarté en se demandant sans doute ce que j'allais faire mais comme j'avais ma navigation bien en tête, nous avons continué sur Huy et sur Tirlemont et j'ai réussi mon test.

La formation s'est terminée vers le mois de juin. A ce moment, nous avions déjà perdu 5 ou 6 élèves, soit rayés, soit descendus de prom parce qu'ils avaient des problèmes en anglais."

L'écolage se poursuit à l'EPA, où les élèves belges côtoient les élèves néerlandais.

"Nous sommes arrivés à Saint-Trond, où les Hollandais étaient plus nombreux que nous car l'accord bilatéral conclu entre la Belgique et les Pays-Bas prévoyait un nombre plus important d'élèves hollandais que de belges. Nous avons été rejoints par deux autres élèves d'une prom précédente.

Les élèves et instructeurs belges et néerlandais étaient mélangés mais les instructeurs néerlandais prenaient également des élèves belges, généralement des élèves néerlandophones, encore que certains parlaient assez bien le français. Je dois dire que dans l'ensemble, pour ce qui nous concerne, nous nous entendions très bien. Sur Fouga, mon instructeur était l'Adjudant Köller, qui était à l'opposé de mon lieutenant de Gossoncourt. C'était un homme calme, qui connaissait très bien son métier. Je me suis très rapidement bien entendu avec lui et ma formation s'est très bien passée. Je garde un très bon souvenir de cette période. C'était la belle époque de la Force Aérienne.

Le Fouga était, en lui-même, extraordinaire, à ceci près que j'avais de grandes jambes qui m'empêchaient de mettre le palonnier à fond et j'avais toujours les genoux relativement haut. Le Fouga avait un stick articulé à mi-hauteur. Le cockpit étant très étroit, je ne savais pas faire de débattement complet des ailerons. En acrobatie, j'étais incapable de faire un slow roll. Mon instructeur n'était pas content jusqu'au jour où je lui ai expliqué qu'en fait ce que j'essayais de faire, c'était de lever un pied pour faire passer le stick en dessous de mon genou pour arriver au débattement maximum. Et finalement, ils ont décidé que je ne ferais pas de slow roll.

Je me suis fait peur une fois ou deux, notamment au cours d'une très belle journée, vers la fin de l'été, où nous étions en train de jouer à plusieurs Fouga dans les nuages. J'ai tiré un loop peut-être trop rapidement et sans y être vraiment préparé. J'ai eu un voile gris, tout en étant encore conscient que mon Fouga était en stall et sans pouvoir faire la moindre action positive. L'avion vibrait de partout. Finalement, il est retombé de lui-même, il a pris de la vitesse et je l'ai repris en main. Mais, dans ces occasions, le "palpitant" en prend un coup…

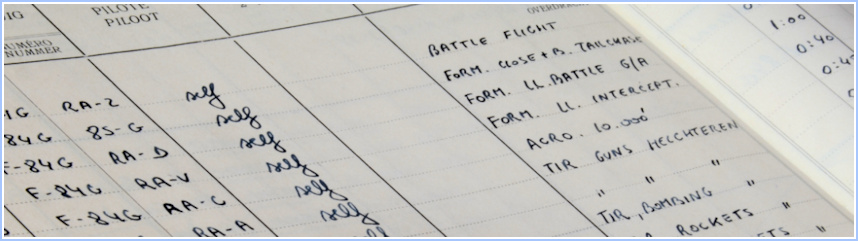

On a également commencé à faire du tir sur Fouga. Un jour, vers la fin de l'entraînement, nous décollons de Saint-Trond pour aller tirer à Helchteren. Tout ce passe bien, tir avec les mitrailleuses, tir de roquettes… Et puis voilà qu'au retour un examinateur de la Force Aérienne – un instructeur chargé de former les instructeurs – s'amène. Il fait sortir mon instructeur du cockpit et prend sa place pour partir avec moi au tir. Nous partons en formation à plusieurs avions, nous nous mettons dans le circuit du champ de tir et au moment où je me positionne en vent arrière, il me demande si, pour armer le système de tir, c'est à gauche ou à droite qu'il faut mettre le sélecteur. Je lui réponds et il me demande alors si pour tirer on appuie sur le bouton sur le stick ou sur la gâchette. Cette fois, je n'ai même pas le temps de répondre. Une roquette part et va s'écraser au milieu de la caserne de Leopoldsburg, sans faire de dégâts heureusement. Il y a eu une enquête et, résultat des courses, il a fait mutation avec nous en Hollande, sur T-33.

Parmi les instructeurs, il y avait quelques sous-officiers et officiers qui venaient des unités de chasse et qui étaient assez dynamiques. Ils nous faisaient faire de la formation comme en unité. C'étaient des gars assez jeunes qui n'avaient pas peur de prendre avec eux deux élèves en solo et d'aller faire un peu de navigation tactique au-dessus des Ardennes. C'était assez sympa.

En janvier 1966, nous sommes partis pour Woensdrecht, aux Pays-Bas. La formation a débuté par des cours au sol. Et puis, nous avons commencé à voler sur T-33. Et là, je dois dire que j'ai eu plus de difficultés. Je me rappelle que sur cet avion, le stick n'avait pas de position neutre fixe. Il y avait une espèce de jeu, minime, avant que l'action ne s'exerce sur les gouvernes. En plus le système de gestion du carburant n'était pas des plus simples. Pour le reste, il volait très bien et avait un bon rayon d'action. Mais pour faire du vol aux instruments, j'ai trouvé qu'il était très difficile. Et je continuerai d'ailleurs à éprouver des difficultés avec cet avion plus tard, quand je serai en unité de chasse et que je devrai, une fois par an, revenir à Bierset ou à Chièvres au Flight VSV pour ma qualification.

La formation s'est finalement très bien déroulée. J'ai terminé tous les tests le premier, avec peut-être une semaine d'avance sur les autres. Comme je n'avais plus rien à faire, le fameux instructeur qui avait fait mutation avec nous après l'incident de la roquette m'a proposé de l'accompagner en T-Bird sur une base anglaise en Allemagne pour aller chercher quelques bouteilles au PX (1), comme ça se faisait souvent à l'époque. A l'arrivée, un follow me nous indique un parking et un marshaller nous demande de faire un virage vraiment très près de l'herbe et de placer l'avion dans un coin du parking. L'instructeur descend et explique aux Anglais que nous allons vite faire un plan de vol – il ne voulait pas leur avouer le véritable but de notre visite – et que, pendant ce temps, ils peuvent faire le plein de l'avion. Une heure plus tard, nous revenons au parking. Et là, il y a toujours un bowser et un mécano sur l'avion en train de faire le plein et d'autres en pleine discussion. En nous voyant arriver, ils nous demandent combien de carburant on peut mettre dans cet avion. On leur répond 800 gallons. Et ils nous disent que ce n'est pas possible, qu'ils ont déjà mis près de 2 000 gallons et qu'il reste encore de la place dans les réservoirs ! A ce moment, on s'est aperçu que le vide-vite, sur la queue de l'avion, était au-dessus de l'herbe et que, sans s'en apercevoir, ils avaient pompé plus de 1 200 gallons qui s'étaient déversés dans leur pelouse. Et comme le terrain était légèrement incliné, ça s'était répandu bien loin. Il a fallu s'expliquer et signer les papiers pour la livraison de ces 2 000 gallons. Bref, nous sommes rentrés en Hollande et après nous être posés, au lieu d'aller expliquer la situation aux Hollandais, l'instructeur a indiqué "rien à signaler" dans le bouquin de la maintenance et il a joint la facture de carburant. Et sur la base, personne n'y a fait attention. Ce n'est qu'au Ministère que quelqu'un s'est quand même dit que 2 000 gallons pour un seul plein de T-33 c'était un peu trop. Résultat, nouvelle enquête, demande d'explications et nouvel ordre de marche vers Saint-Trond pour l'instructeur !"

Le 26 juin 1966, c'est la remise des ailes.

"Nous n'étions plus que 12, Hollandais inclus. Je crois qu'il ne restait plus que 5 Belges sur les 20 du départ. La remise des ailes, c'est le soulagement. On croit que tout est fini alors que ça commence à peine.

Nous sommes passés ensuite à Eindhoven, sur F-84F. Ça a été pour moi une expérience phénoménale. On a commencé par trois semaines de cours au sol pour apprendre à connaître l'avion. Comme pour le T-33, les Hollandais avaient un simulateur fixe, en fait un cockpit utilisé pour les "blind checks". On nous mettait un bandeau sur les yeux et nous devions pouvoir montrer où se trouvait le démarreur, la manette de sortie du train, etc. On s'entraînait aussi dessus pour les drills de panne.

L'avion était très impressionnant, il nous semblait immense. On aurait dit une espèce de gros camion. Pour le premier vol, c'était assez gag. La veille, il fallait passer un test de roulage sur la piste avec l'avion. Comme on ne pouvait y aller tout seul, les Hollandais avaient fabriqué ce que l'on appelait une "kakstoel", qui s'accrochait à l'extérieur de l'avion, sur le côté du fuselage. L'instructeur s'installait sur ce siège, on faisait toute la check-list, on démarrait l'avion – ce qui faisait un énorme "boum" quand on déclenchait le démarreur car le démarrage se faisait en vidant un réservoir d'air comprimé dans le compresseur pour le lancer – et on commençait à taxier jusqu'à la piste. Là, on s'alignait, on ouvrait la manette et on se laissait rouler jusqu'à ce qu'on sente le palonnier réagir, ce qui faisait quand même 50 à 60 nœuds, toujours avec l'instructeur accroché à l'extérieur et qui, prudemment, gardait la main sur la manette des gaz.

Si c'était satisfaisant, on partait le lendemain pour le premier vol. Les moniteurs étaient quand même très forts car si nous nous alignions sur la ligne centrale de la piste, eux se mettaient dans notre aile et n'avaient vraiment pas d'espace de manœuvre sur le côté. On tenait l'avion aux freins, on mettait 98% d'RPM, on lâchait les freins et on partait. Ils nous disaient de bien rester sur la ligne centrale et s'ils voyaient qu'on commençait à dévier, ça criait à la radio !

Vers 150-160 nœuds, on tirait gentiment sur le manche et l'avion quittait le sol. Mais cet avion avait une particularité : le tailplane était monobloc et évidemment à haute vitesse le débattement devait être plus faible qu'à basse vitesse. Il y avait donc un système synchronisé avec la rétraction du train d'atterrissage qui modifiait le différentiel. C'était assez marqué et quand on n'était pas habitué, au moment ou le train rentrait, le système s'activait et l'avion faisait une espèce de marsouinage. Ça faisait partie du folklore.

Comme on volait sans réservoirs, on faisait rapidement quelques petits tours, quelques virages et manœuvres et puis c'était retour à la base et approches d'atterrissage. Et là, l'instructeur restait dans notre aile et nous parlait durant toute l'approche. On arrivait sur la piste, on remettait les gaz, on rentrait le train – nouveau marsouinage – et on refaisait trois ou quatre approches avant de trouver le bon alignement. Enfin, quand il ne nous restait plus que 1 000 livres de carburant, on se posait, sans pratiquement arrondir, ce qui ne posait pas de problème car cet avion avait un train ultrasolide.

Pendant trois ou quatre mois, nous allons faire du tir, de la navigation à basse altitude au-dessus de l'Allemagne. Nous allons aussi passer le mur du son et je vais me faire une sérieuse frayeur. Pour passer le Mach, il fallait mettre l'avion en piqué à 45-50°. Cela se faisait au-dessus de la Mer du Nord en compagnie d'un instructeur. C'était une belle journée et nous avons grimpé à 40 000 pieds. Nous avons renversé et piqué, plein pot, vers la mer. L'instructeur était un peu plus loin, pas trop près à cause des ondes de choc, et je devais lui annoncer ce qu'indiquait le machmètre : 0.91, 0.92, … 0.97, 0.98, … 0.99, 0.99, 0.99. Il m'a alors dit de piquer un peu plus fort pour passer le Mach. J'ai alors baissé franchement le nez et c'est à ce moment-là que j'ai vu apparaître la coque d'un navire. J'ai eu le réflexe de réduire le moteur et de faire une ressource au ras de la mer. A trois secondes près, j'étais dans l'eau. Et je suis rentré seul à la base car l'instructeur m'avait perdu dans la manœuvre. Je me souviens en tous les cas d'avoir vu l'aiguille de l'altimètre indiquer "4", ce qui devait correspondre à 14 000 pieds. Ça m'a suivi quelques jours car si je n'avais pas vu ce navire j'aurais passé le Mach et percuté la mer…"

En novembre, c'est le retour en Belgique, à la 2e escadrille de Florennes.

"Si les F-84F d'Eindhoven étaient bien polis et propres, je vais vite me rendre compte qu'à Florennes, de ce point de vue-là, c'est une catastrophe. Je vais d'ailleurs en faire l'expérience dès mon premier vol. C'était une journée pluvieuse qui ne permettait pas de voler. Finalement, vers 4 heures de l'après-midi, le temps s'éclaircit et je pars à mon avion. Depuis mon arrivée, je n'avais pas encore été sur la ligne et je suis d'abord étonné par l'état des appareils. Et quand je monte dans le cockpit, le mécano n'est pas là. Il faut savoir qu'en Hollande, le mécano se tenait sur l'aile et posait une petite carpette sur le siège pour que nous y posions le pied et la retirait juste avant qu'on s'installe. Ici, je vois bien qu'on a marché sur le siège et le plancher de l'avion est sous deux centimètres d'eau ! Malgré tout, je décolle, avec le commandant d'escadrille dans mon aile. Nous faisons un petit tour dans les Ardennes, il me montre tous les points d'entrée de Florennes et puis il me propose de faire un peu d'acro. Et, évidemment, en tail chase il y a toujours un moment où on fait des G négatifs et ce qui devait arriver arriva, ce paquet d'eau et de crasse rejaillit dans tout le cockpit. Il y en avait vraiment partout. Un peu décevant comme premier vol.

Autre anecdote. Nous allions régulièrement en Hollande pour acheter des battle dress et du beurre. Ici, les BD qu'on recevait à l'équipement étaient fabriqués en gros tissu de la RAF, qu'on n'aimait pas du tout, alors que les Hollandais avaient des BD qui avaient une belle coupe et qui ne coûtaient quasiment rien. Nous allions donc nous chercher nos BD dans leurs sections d'équipement. Ce qui était marrant, c'est qu'à cette époque-là, les gens se faisaient faire leurs uniformes un peu partout, dans toutes sortes de tissus, pourvu qu'ils soient bleus. Et c'était toléré.

Et donc, nous sommes partis un jour en Hollande pour aller chercher des BD. J'accompagnais comme ailier un section leader. Il avait une commande pour une dizaine de BD et pour cinquante kilos de beurre. Comme nos compartiments à munitions étaient déjà pleins, il ne restait plus pour les transporter que le compartiment radio, derrière le cockpit. Il a donc étalé tous ses battle dress autour de la radio avec, au-dessus plusieurs kilos de beurre. Et nous avons décollé pour une navigation d'environs une heure et demi. En cours de route, sa radio est bien sûr tombée en panne à cause de la surchauffe et puis, de retour au parking à Florennes, je regarde son avion et je vois qu'il est couvert sur presque tout le fuselage d'une sorte de matière grasse. En général, lorsque cela se produisait, c'est qu'on avait une fuite hydraulique sur les flaps ou les spoilers. En fait, le beurre avait complètement fondu sur les battle dress et coulé partout. Désastre national !

J'ai gardé un excellent souvenir du F-84F. Il y a eu beaucoup d'accidents mais, pour autant que je m'en souvienne, cet avion a rarement eu des problèmes techniques. La grosse majorité des accidents que j'ai connus étaient dus à des facteurs opérationnels. L'avion pardonnait beaucoup et était facile à piloter. Lorsque je suis arrivé à Florennes, l'escadrille était encore strike et les missions que nous recevions se déroulaient au-delà de Berlin, en low-low, ce que nous ne serons jamais capables de faire en Mirage. Et nous partions avec deux réservoirs, deux bombes napalm et des roquettes. A haute altitude, nous faisions souvent des navigations jusqu'aux Pyrénées.

La seule chose que je regrette, c'est que lorsque l'on parlait de sécurité, on était presque mal vu. Voici un exemple typique qui illustre la différence de mentalité entre les Hollandais et les Belges : Sur F-84F, le premier type de siège éjectable, le siège d'origine, ne donnait pas satisfaction. Les paramètres étaient très restreints, surtout en cas d'éjection à basse altitude. Toutes les forces aériennes européennes ont donc reçu via l'USAF un nouveau siège. Quand ces sièges ont été installés, j'étais à Eindhoven. Tous les avions – deux escadrilles complètes, soit 56 avions - ont été mis au sol pendant quatre jours. Ils sont tous passés en maintenance pour le montage du nouveau modèle.

Quand je suis arrivé à Florennes, seuls trois ou quatre avions étaient équipés de ce siège et pendant les cinq ans que je vais passer sur F-84F, moins de deux tiers des avions en seront équipés. Et on va bricoler des systèmes sur les anciens sièges pour essayer de les améliorer. On va y fixer des plaques de plomb, ce qui va les rehausser - et contraindre certains pilotes, trop grands, à partir au 15e Wing - et surtout les déséquilibrer et sérieusement perturber la séquence d’éjection. J'ai d'ailleurs un de mes copains qui va se tuer à Helchteren lors d'une telle éjection sur un siège "bricolé". On va donc abandonner l’idée mais quelqu'un avait décidé à l'Etat-Major que le remplacement en sièges neufs s'effectuerait lors du passage des avions en IRAN. Ce programme s'est donc étalé sur des années et lorsque nous avons arrêté les F-84F, un tiers des avions n'avaient pas été modifiés, et des sièges étaient probablement toujours dans leur emballage, quelque part à Gosselies. La situation a changé depuis de nombreuses années mais à cette époque, parler de sécurité aérienne, c'était incongru."

Après cinq ans passés sur Thunderstreak, Marnix Brees fait sa conversion sur Mirage 5.

"Au début des années 70, quand on se rendait à l'étranger on faisait piètre figure avec nos vieux F-84F alors que les autres avaient des machines avec post-combustion, etc. Tout le monde voulait aller sur F-104 mais j'étais trop grand et finalement on a annoncé l'arrivée du Mirage qui a suscité beaucoup d'enthousiasme mais qui, pour moi, se révélera être une expérience pas tellement agréable car c'était un avion qui n'était pas fait pour le boulot qu'on lui demandait à la Force Aérienne et qui en plus de cela jouissait d'une réputation usurpée, fondée sur les Mirage israéliens qui, eux, étaient profondément modifiés. Et nous nous sommes retrouvés avec un avion qui, techniquement, était moins avancé que le F-84F, mis à part son moteur qui poussait plus. Son système de navigation avec les réglettes ne fonctionnait pas bien et du point de vue opérationnel, il a fallu ramener tous nos targets jusqu'au niveau du Rideau de Fer parce que l'on consommait énormément de carburant dès qu'on accrochait quelque chose sous les ailes. En plus de ça, au début, les avions n'étaient pas certifiés pour les tirs. On a commencé avec nos bombes napalm qui n'étaient pas adaptées. Il va falloir acheter des bombes napalm chez les Français avec lesquelles on va avoir les pires ennuis. Et puis, nous allons être déclarés opérationnels avec un avion sur le tube pitot duquel on avait peint des traits de repère pour aller bombarder parce que le viseur n'était pas adapté pour le tir au sol…

On s'amusait beaucoup sur cet avion en configuration lisse et c'est vrai que vis-à-vis du F-104, si le pilote adverse faisait une erreur, on l'avait comme pour rire. Encore que les bons pilotes de 104 avaient trouvé le truc en jouant en verticale. Le Mirage était une merveilleuse planche à repasser pour tourner très serré mais dans un virage à 500 nœuds, le temps de faire un 360°, on se retrouvait à 300 nœuds sans aucune énergie et les 104 n'avaient plus qu'à se laisser retomber derrière nous. Un pilote de 104 expérimenté qui ne voulait pas jouer le jeu du Mirage était gagnant à tous les coups. En Mirage, passer du ralenti au plein régime prenait 7 à 8 secondes. Puis, le moteur commençait à penduler et il fallait attendre 2 à 3 secondes avant de mettre la PC mini. Le moteur pendulait à nouveau et ce n'est que lorsqu'il était stabilisé que l'on pouvait mettre la pleine PC.

Donc, du point de vue opérationnel, je n'ai pas gardé de bons souvenirs du Mirage. J'ai volé trois ans dessus, une année à la 2e et deux à la 42e. J’aimais assez bien le travail et surtout l’ambiance de la 42e escadrille et les missions photographiques en solitaire à très basse altitude mais je me sentais de moins en moins à l’aise avec l’avion : tous les bricolages pour le rendre opérationnel me semblaient incongrus, la conception archaïque des systèmes ne m’inspiraient qu’une confiance limitée dans la machine. Il valait mieux trouver autre chose, en ce qui me concerne, avant que le malaise ne devienne plus sérieux. Ensuite, je suis passé à l'Ecole d'Officiers de carrière, à Saint-Trond. C'est l'époque où les C-130 sont arrivés. Le 15e Wing était à cours d'officiers de carrière et, comme le C-130 m'intéressait, j'ai postulé pour le 15e Wing. Très rapidement, j'ai obtenu satisfaction et c'est ainsi que je vais passer les dix années suivantes sur C-130.

Au moment de mon arrivée, en 1974, le Wing est engagé dans les opérations humanitaires au Sahel, au Niger… Ici, je me retrouve sur un avion très bien conçu. Il est ultramoderne. C'est la dernière version de l'avion, le C-130H, du moins on le croit car, en fait, on va s'apercevoir que le project officer à l'Etat-Major a demandé à avoir le cockpit du C-130E pour des raisons de logistique puisque nous avons un accord bilatéral avec les Américains. Et on va jusqu'à récupérer des systèmes de navigation, des ADF, des VOR, sur les vieux DC-4 et DC-6 que l'on est en train de retirer du service. Très rapidement, nous allons avoir de sérieux problèmes de radar et de navigation. Des programmes de rattrapage vont être mis en place, d'abord pour le radar, puis pour le cockpit.

Mais l'avion en lui-même a des performances extraordinaires. Il y a 4 900 chevaux sur les moteurs et en Afrique, je vais faire des décollages et des vols de convoyage avec plusieurs escales sur trois moteurs sans que cela pose le moindre problème. Et le Colonel Blume va même décoller sur deux moteurs. Toujours en Afrique, je vais me retrouver un jour sur une petite piste où pour pouvoir faire demi-tour avec l'avion, avec les roues enfoncées dans la latérite et le ventre qui touche le sol, il va falloir passer avec les hélices dans les branches des arbres, et vraiment se frayer un passage pour se réaligner et décoller sur moins de 3 000 pieds, franchir des arbres de 30 mètres de haut, quasiment au décrochage à 80 nœuds. Mais le C-130 permet tout ça.

Et on va l'expérimenter lors des missions humanitaires mais aussi en 1978, à Kolwezi. Un an avant, on va me confier une mission avec deux avions pour aller soutenir le Général Mobutu qui essaye de repousser les rebelles. Et on va charger l'avion de 25 tonnes de munitions, soit trois tonnes en surcharge. Comme la France nous refuse la clearance diplomatique, nous sommes obligés de passer par Ostende et de suivre la Manche pour partir directement sur les Canaries où nous allons refaire un plein complet avant de rallier Lubumbashi, d'une traite, soit environ 18 heures de vol. Et nous rentrerons en Belgique en empruntant la même route.

Lors des événements de Kolwezi, je vole sur le malheureux CH-06, qui sera perdu à Eindhoven. L'assault landing se fait à 5 heures du matin. Les Français ont sauté la veille au soir sur le terrain de football de Kolwezi où ils ont perdu huit hommes. Et ils sont restés coincés toute la nuit en attendant des secours. Et c'est quand les premières unités de parachutistes de chez nous sont arrivées en ville que les rebelles se sont retirés et que les paras français ont pu se dégager, sortir et se déployer. (Et, si mes souvenirs sont exacts, tout en réclamant que nous coordonnions nos opérations avec eux, en nous mettant sous leur commandement !) Et puis, ça s'est transformé en une toute autre histoire dans la presse. Malheureusement, lorsque nous avons voulu répondre, nous avons reçu des ordres ministériels nous l'interdisant. Pourtant, le Colonel Depoorter a réglé son opération dans l'esprit d'un officier qui ne veut pas subir de pertes inutiles. Tout à été planifié dans le courant de la nuit avec les moyens disponibles et il n'y a pas eu un seul tué au cours de cette mission. Toute l’opération de Kolwezi décrite par les Français dans la presse et au cinéma n’est qu’une vaste, médiocre et mensongère plaisanterie. J’ai beaucoup admiré l’action du Régiment Para-Commando pendant ces quelques semaines. L’organisation opérationnelle et logistique, l’esprit de corps, le calme et la précision des préparatifs, la conduite des opérations sur le terrain, sans fanfaronnade, mais avec le plus grand professionnalisme.

On a aussi utilisé quelques C-130 comme ravitailleurs en carburant, en les équipant de réservoirs souples. A Kinshasa, on chargeait 22 ou 23 tonnes de carburant, on faisait le plein complet de l'avion, ailes et fuselage, et on décollait, en surcharge. La piste de Kinshasa faisait 15 000 pieds et on décollait en 14 000 pieds. En arrivant à Kamina, deux heures plus tard, on avait consommé 8 000 livres de carburant et il fallait reposer l'avion le plus doucement possible pour éviter de faire de la casse au niveau du train d'atterrissage.

Ceux à qui je tire aussi mon chapeau à Kolwezi, ce sont les équipages de la SABENA, de YOUNG CARGO et de l’un ou l’autre operateur dont j’ai oublié le nom. Ils sont arrivés par après avec des Boeing 707 pour évacuer les gens. Ils ont dû se frayer une route via l’Océan, comme nous, et j'ai vu des 707 arriver de nuit, sans aucune aide à l'atterrissage sauf un petit beacon qui fonctionnait de temps en temps, et se poser avec une maestria étonnante sur une des pistes de Kamina à peine éclairée. Quels pilotes !

A mon retour de Kolwezi, j'ai passé mes examens de candidat major et, après avoir réussi, je me suis retrouvé à la TAF. Je n'y suis resté que quelques mois et je suis retourné à la 20e escadrille comme commandant d'escadrille. Et juste au moment où je terminais mon tour de commandant d'escadrille, on a annoncé que la Belgique allait envoyer des pilotes pour voler sur AWACS. Comme il fallait des gens avec une expérience en multimoteurs, on m'a proposé d'en faire partie et j'ai accepté.

Je suis arrivé à Geilenkirchen en 1983 et j'ai été affecté au squadron n° 2, chez les Canadiens. Il y avait trois squadrons : le n° 1 était composé des Américains et des autres petites nationalités, le n° 2 regroupait les Canadiens et les autres petites nationalités. Le n° 3 était constitué des Allemands et des autres petites nationalités. Tous les Belges étaient répartis chez les Canadiens. Le commandant d'escadrille était canadien mais l'officier des opérations devait être d'une autre nationalité. Chez nous, il y avait des Belges et des Grecs. Mon collègue grec n'était pas intéressé et on m'a demandé si je voulais occuper ce poste, ce que j'ai accepté.

Je me suis donc retrouvé sur AWACS pour une toute autre mission, tout aussi intéressante et dans une organisation avec des moyens et des gens extrêmement motivés et compétents. En plus, le système d'armes était extraordinaire. On voyait tout avec cet avion. Et on va évoluer dans les eaux internationales, faire des patrouilles de onze ou douze heures dans le Grand Nord, du ravitaillement en vol. On va rencontrer les Russes pour la première fois. Ils vont foncer sur nous pour nous faire peur, puis se mettre en formation et tout le monde va se photographier. A cette époque, le mur de Berlin n'est pas encore tombé, on est toujours en pleine guerre froide.

Au début, l'apprentissage sur AWACS a été très difficile. D'abord, parce que le 707 en lui-même n'est pas un avion facile. C'est un avion extraordinaire quand on en connaît toutes les techniques de pilotage. De plus, l'AWACS est encore plus compliqué du fait que ses moteurs sont plus puissants que ceux d'un 707 normal, et que donc ses effets sont démultipliés, et puis le radôme couvre à peu près un tiers de la queue. Donc la stabilité latérale n'est pas aussi bonne. Heureusement, un pilote américain nous a montré ces techniques, d'abord sur simulateur puis lors d'une mission d'entraînement, et très vite nous n'avons plus rencontré de problème avec cet avion. Plus tard, quand les petits pays ont eu leurs propres instructeurs, nous avons demandé à changer les programmes et les procédures au simulateur pour inclure ces techniques."

Marnix Brees devient instructeur sur AWACS avant de revenir d'abord à l'Etat-Major, puis une nouvelle fois à Melsbroek, comme OSN cette fois.

"Comme je venais d'une escadrille AWACS et que l'ancien chef de corps, qui aspirait à être général, avait décrété que le C-130 était chasse gardée pour le chef de corps, on m'a proposé de voler sur Boeing 727. Un de mes premiers travaux a été de faire repeindre les appareils. L'intérieur de l'avion n'avait jamais été transformé en version VIP. On avait simplement gardé les fauteuils de première classe SABENA. J'ai obtenu un budget pour aménager l'intérieur des avions en quelque chose d'un peu plus digne pour la Famille royale.

Les 727 de la Force Aérienne étaient des Dash 100, un peu plus nerveux et un peu plus courts que les 727-200 commerciaux. A l'atterrissage, par exemple, dans ces avions hyper sustentés, il ne fallait pas arrondir trop tôt. Il fallait conserver une attitude jusqu'au tout dernier moment, jusqu'à ce qu'on entende les 20 pieds à l'altimètre radar, et puis juste lever un peu le nez et vérifier qu'on était bien dans l'axe. Et l'avion se posait comme une fleur.

En dehors des vols royaux, nous avons fait du transport de passagers, comme l'évacuation de réfugiés d'Angola, et de marchandises, comme, par exemple, la livraison de 20 tonnes d'insecticide au Maroc pour faire face à une invasion de sauterelles. Il y a eu aussi beaucoup de liaisons sur les Etats-Unis, missions pour lesquelles on était un peu à la limite des capacités de l'avion parce qu'on n'emportait que 22 tonnes de carburant, soit trois heures et demie d'autonomie maximum. Et quand il fallait aller de Keflavik à Gander ou à Goose Bay en hiver, dans des conditions météo qui pouvaient devenir difficiles, c'était un peu juste.

Entre-temps, le mur de Berlin était tombé et à la fin de mon tour comme OSN, on m'a proposé de terminer ma carrière en Allemagne, à un poste de liaison entre la Force Aérienne et la Force Terrestre. Ce n'est pas comme ça que je voyais les choses mais on m'a vite expliqué qu'avec le Plan Charlier (2), je n'avais aucune chance de devenir un jour colonel. Et c'est ainsi que j'ai quitté la Force Aérienne le 31 décembre 1989 et que je me suis retrouvé trois jours plus tard du côté de Dubaï où venait de se créer une petite compagnie locale appelée Emirates…"

Et c'est le début d'une nouvelle aventure qui verra en l'espace de douze ans Marnix Brees devenir successivement pilote, chef-pilote et instructeur sur Boeing 727, puis pilote et Fleet Manager sur Airbus A300, A310, puis A330.

(1) Post Exchange, magasin réservé aux forces armées.

(2) Plan de restructuration des forces armées.

Interview: Vincent Pécriaux (11 février 2007)

Note: Reproduction interdite sans l'accord préalable écrit de leurs auteurs respectifs