Carnets de vol: Jean-Pierre Palla

Carnets de vol: Jean-Pierre Palla

1958. Alors que la Belgique tout entière lève les yeux au ciel et s'émerveille devant neuf sphères d'aluminium et d'acier, symboles de la modernité et de la technologie de l'époque, Jean-Pierre Palla rêve lui aussi de métal et d'azur, ce métal dont sont faits les avions qui le fascinent depuis son enfance.

"Depuis toujours, je rêvais de devenir pilote. Je me suis donc inscrit pour entrer à la Force Aérienne et j'ai été incorporé dans la promotion 139. C'était en juillet 1958, une époque faste. La promotion comptait une vingtaine d'élèves. Nous avons ensuite été rejoints par une quinzaine d'élèves d'une promotion de l'Ecole royale militaire.

J'ai commencé ma formation sur SV-4 à Gossoncourt. La formation a été assez rapide et j'ai effectué une quarantaine d'heures sur l'appareil. Mon écolage s'est passé tout à fait normalement. Le SV est un avion qui m'a laissé un merveilleux souvenir, même si au début c'était assez dur. Ce n'est que plus tard, alors que j'étais déjà en escadrille à Bierset, que j'ai pris plaisir à le piloter. Il y avait à l'époque des SV sur chaque base et certains, qui habitaient du côté de Beauvechain ou Saint-Trond les utilisaient même pour faire le trajet jusqu'à Bierset."

La campagne verdoyante des alentours de Gossoncourt fait bientôt place à la forêt et à la savane africaines.

"Fin 1958, nous sommes partis pour Kamina. Là, l'ambiance était tout à fait différente. Le programme prévoyait 160 heures sur Harvard, un avion tout en métal mais qui n'était pas beaucoup plus difficile à voler que le SV. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est qu'il y avait plusieurs types différents d'Harvard : les américains, les anglais et les sud-africains. Il y avait des différences au niveau des switchs, certains répondaient moins bien que d'autres.

Au niveau de la navigation, nous n'avions pas grand chose à part un radiocompas. Nous effectuions nos navigations seuls. Ces vols nous amenaient à une heure de la base. Il n'y avait aucune aide à la navigation ni aucun terrain de diversion et les points de repère étaient rares. Il y avait une voie de chemin de fer et puis s'était la forêt, la savane. On était en communication par radio avec Kamina mais comme on volait bas, on perdait ce contact après une demi-heure. En général, ces navigations formaient un triangle, si bien que même si on se perdait, on revenait toujours aux environs de la base. Et puis, on ne se posait pas de questions. Tant qu'on volait, on était content.

Mes débuts à Kamina ont été un peu mouvementés. J'avais de la famille à Léopoldville et à notre arrivée, Gus Janssens et moi en avons profité pour sortir faire la fête et visiter la ville. Le lendemain, nous avons failli rater l'avion, qui a dû nous attendre. Résultat : présentation chez le chef de corps, 15 jours de "balles", un moniteur imposé et des punitions tous les jours. Ça commençait bien ! Gus et moi avons eu comme moniteur l'adjudant Meert qui s'est montré dur avec nous mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. En tous les cas, les premiers jours je n'ai pas défait ma valise. J'étais sûr que j'allais me faire remballer.

Le Harvard avait un grand nez et pour taxier, il fallait avancer en zigzag. La roulette de queue pouvait être rendue solidaire du gouvernail. Elle tournait de 30 degrés de chaque côté et pour garder bien l'avion au sol, on tirait sur le stick, ce qui permettait au flux d'air du moteur d'agir sur la profondeur. Par contre, si on voulait tourner sur place, par exemple, on la désolidarisait en mettant le stick vers l'avant. Elle devenait alors tout à fait libre. Au début, ce n'était pas facile mais c'était une question d'habitude. Nous avons également fait une vingtaine d'heures de vol de nuit. L'avantage de Kamina, c'est qu'il y avait deux pistes décalées. On décollait sur l'une et on atterrissait sur l'autre.

La formation a duré neuf mois. Pendant cette période, nous n'avions aucun contact avec la famille, sauf par courrier. Il n'était évidemment pas question de téléphoner. Nous étions au milieu de nulle part. La base était splendide mais en dehors, c'était le bled. Kamina ville n'était en fait qu'un gros village. Il y avait également quelques fermes dans la région.

Pendant notre séjour, nous avons suivi une formation de survie. En fait, nous avons été lâchés plusieurs jours dans la savane. Les premiers jours, nous avons logé ensemble dans des abris que nous avons fabriqués, puis nous avons continué seuls, à trois ou quatre cents mètres de distance les uns des autres. Ce n'était pas beaucoup, mais dans cet environnement, c'était suffisant pour que nous soyons totalement isolés. Nous avions juste une machette, pas de nourriture, sauf une ration de survie que nous ne pouvions utiliser qu'en cas de pépin, et il fallait se débrouiller pour trouver de l'eau. Les instructeurs venaient nous rendre visite en Sycamore pour voir si tout se passait bien. Et nous sommes restés là, jusqu'à ce que l'on vienne nous chercher six ou sept jours plus tard."

Après le retour en Belgique, la formation se poursuit sur T-33 à Brustem

"L'avion était très impressionnant. Il avait l'inertie d'un jet et n'était pas freiné par une hélice. C'était tout à fait différent. La transition a été assez rapide. Je crois que j'ai été solo après six heures. Comme sur les avions précédents, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières et j'ai été lâché très vite.

En plus des vols de formation, de navigation, etc., nous avons fait également des vols PSV (1) avec une capote, déployée sous la verrière dès que l'avion était aligné sur la piste. Ces vols n'étaient pas compliqués mais il fallait avoir confiance en ce qu'indiquaient les instruments. C'était de l'application pure et simple. Il fallait également tenir compte du fait que, par rapport au SV et au Harvard, le T-Bird était plus rapide et, en navigation, il fallait anticiper. C'était une autre vision de l'esprit.

C'était un avion qui possédait aussi des systèmes nouveaux pour nous, comme le siège éjectable. Nous avons d'ailleurs reçu une formation sur la procédure d'éjection. En Harvard, les procédures prévoyaient de poser l'avion sur le ventre. En T-Bird, c'était prévu à condition d'avoir un champ approprié à proximité et si tout se présentait bien. Sinon, c'était l'éjection.

En plus de bien voler, le T-33 volait loin. Il emportait 230 gallons dans chaque bidon d'aile. Cela lui permettait de faire des vols vers l'étranger mais nous, comme élèves-pilotes, nous restions le plus souvent au-dessus de la Belgique. Plus tard, quand j'étais à Bierset, j'ai eu l'occasion de revoler sur T-33. Le Flight VSV était stationné sur la base et assurait également les missions de dépannage en allant porter l'une ou l'autre pièce de rechange à une escadrille en diversion ou en manœuvre. Et là, j'en ai profité car quand on est élève-pilote, on ne profite pas de l'avion, on ne le connaît pas. Ces vols m'ont permis d'aller un peu partout. De plus, l'avion était autonome, il démarrait tout seul. Il m'est arrivé de faire quatre vols par jour. Je partais seul avec la pièce en place arrière. Je faisais Bierset-Beauvechain pour prendre la pièce, Beauvechain-Solenzara, Solenzara-Beauvechain et retour à Bierset. L'avion était agréable à voler, silencieux et fiable. Les vols vers la Corse se faisaient à haute altitude, à 30 000 pieds. Et puis, chaque année, nous devions tous repasser au flight VSV pour refaire notre carte de vol aux instruments. On faisait un test de trois ou quatre jours, là aussi sous capote. Mais, c'était relax. Pour rater, il fallait vraiment le vouloir."

En février 1960, Jean-Pierre Palla et quatre autres élèves reçoivent leur brevet.

"Nous sommes ensuite passés sur "F", à la 27e escadrille, à Kleine-Brogel. Et c'était encore une autre machine. D'abord, il avait une aile en flèche et puis, il n'y avait pas de biplace. Le premier vol s'effectuait seul, avec un instructeur dans son aile. L'avion répondait différemment. Les commandes de profondeur étaient fortement boostées et au début il fallait s'y habituer pour ne pas marsouiner. Il allait beaucoup plus vite aussi. En approche, on était à 180 nœuds et on touchait à 145.

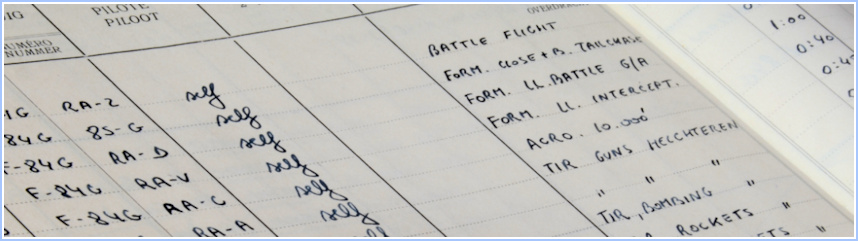

En plus des missions de prise en main de l'avion, on allait tirer sur le champ de tir d'Helchteren. On tirait aux guns et aux roquettes. On utilisait les quatre mitrailleuses qui se trouvaient dans le nez. Le tir des roquettes était assez impressionnant. Finalement, nous n'avons fait que quelques tirs car notre formation ne devait pas durer trop longtemps. Les besoins en pilotes étaient importants et on nous pressait pour partir le plus vite possible en escadrille."

Après quatre mois à Kleine-Brogel vient la première affectation dans une unité opérationnelle.

"J'ai été posté à Florennes, à la 1ère escadrille, toujours sur F-84F. Et là, nous avons fait beaucoup plus de tir, à Vlieland notamment pour les entraînements HABS et LABS. Pour le HABS, on plongeait de 15 000 pieds et pour le LABS, on prenait de la vitesse, jusqu'à 500 nœuds, et on faisait un Himmelman. Au départ, on le faisait aux instruments, en s'aidant de la bille et de l'aiguille. Par la suite, un autre instrument, beaucoup plus précis, a été installé pour assurer une bonne position de l’avion au début de la manœuvre. Pour nous, le champ de tir de Vlieland était bien. Il n'y avait rien dans le chemin, on n'embêtait personne. Evidemment, il faisait assez souvent "hazy" et là, ça devenait tangent. On ne distinguait plus vraiment la limite entre la mer et le ciel. Il fallait aussi avoir confiance en ses instruments et croire ce qu'ils indiquaient. Pour ce genre de mission, l'avion volait souvent avec un seul bidon, ce qui a d'ailleurs eu pour effet de tordre les cellules car l'avion était quand même assez bien sollicité puisque la manœuvre nécessitait que l'on prenne 4 G jusqu'à ce que l'avion se trouve bien à la verticale.

Pour le tir air-air, nous allions à Zara. Le F-84F ne se défendait pas trop mal mais le système de tir n'était pas des meilleurs et les moyennes n'étaient pas terribles.

En fin de mission, nous faisions aussi souvent du combat aérien entre nous ou parfois contre des Hunter, des Sabre ou des Super Mystère français. Parfois, on se retrouvait dans le ciel à dix ou quinze avions qui tournaient et se croisaient dans tous les sens. Comment se fait-il que nous ne nous soyons jamais touchés, je ne sais pas. Les SMB2 volaient en lisse, avaient la postcombustion et manoeuvraient bien tandis que nous, nous étions alourdis par nos bidons. Quand le F prenait de la vitesse, vers les 400-450 nœuds, ça allait et on pouvait tirer dedans mais une fois qu'il descendait en dessous des 350 nœuds, c'était un veau. Avec son manque de moteur, il perdait sa vitesse tout de suite. Les autres montaient à la verticale et nous, nous étions coincés. Ils n'avaient plus qu'à faire une passe sur nous. Mais bon, le F-84F n'était pas un chasseur. Tout ce qu'on lui demandait c'était de larguer des bombes même si là aussi, nous étions limités en charge, du fait déjà que nous volions avec nos bidons. Nous emportions deux bombes de 450 kilos et à pleine charge, il fallait de la piste avant de pouvoir décoller. Parfois, on utilisait quatre JATO que l'on enclenchait vers les 120-130 nœuds et qui donnaient une poussée immédiate de 4 000 livres supplémentaires pendant quelques secondes."

En octobre 1961, nouvelle affectation. Jean-Pierre Palla quitte Florennes pour Beauvechain où est basée la 42e escadrille, équipée de RF-84F Thunderflash.

"Au début, la 42 était constituée de pilotes expérimentés. Pour y aller, il fallait avoir cinq ans d'escadrille et un certain nombre d'heures de vol. Puis, ils ont décidé de faire l'essai avec deux jeunes pilotes, Lernout et moi. Le RF ne représentait pas de grands changements par rapport au F, sauf peut-être au niveau du taxi qui était plus difficile. Il était plus lourd, avec son long nez et ses ailes beaucoup plus massives. Les freins étaient terriblement boostés. L'avion était équipé d'un système d'antiblocage des roues particulièrement efficace. Sur piste mouillée, par exemple, il ne freinait pas. On entendait le cliquetis du système. Nous le déconnections alors et nous freinions nous-même, sinon l'avion ne se serait jamais arrêté.

Au niveau du vol, il était très bien. En tir air-sol, on faisait du 100 %. Le F avait tendance à swinguer et il fallait lui donner du moteur. Le RF lui était bien stable, ce qui en faisait aussi une bonne plate-forme de reconnaissance. S'il avait simplement eu un moteur plus puissant, nous aurions eu un appareil de reconnaissance formidable. Il faut savoir que le RF, comme le F, avait aussi la particularité d'être équipé de grilles devant le réacteur qui servaient à le protéger au décollage et lors des vols à basse altitude. Au décollage, elles réduisaient la puissance du moteur. Quand il faisait chaud, on ne les mettait d'ailleurs pas.

Pour ce genre de mission, on volait toujours seul. On partait et on revenait sans bruit. C'était très gai, j'aimais beaucoup. On allait souvent le long du Rideau de Fer, et parfois même de l'autre côté. A cette époque, les systèmes adverses, du moins à basse altitude, étaient totalement inefficaces. C'est pour ça que ça ne nous gênait pas d'y aller.

Avant que j'arrive à l'escadrille, Martin Paulus s'est fait avoir au cours d'une mission de ce type dans le nord de l'Allemagne. Il a été déporté, sans doute par le vent, et il est passé au-dessus d'un petit morceau de l'Allemagne de l'Est. Ils ont essayé de l'avoir à l'aller mais n'y sont pas parvenus. Ils ont attendu qu'il revienne et au retour, il a pris la même route et il s'est fait intercepter par deux chasseurs. Comme il s'agissait d'un avion assez récent à cette époque, il a été entièrement démonté avant de nous être renvoyé, en pièces détachées.

A mon arrivée, le RF volait encore avec les grosses caméras américaines. Pour prendre les photos, il fallait d'ailleurs diminuer la vitesse. J'ai fait plusieurs Royal Flush avec ces caméras qui nous désavantageaient beaucoup. Les Américains volaient sur Voodoo et prenaient leurs photos à 450 nœuds tandis que nous devions redescendre à 350-360 nœuds. De plus, ils avaient la postcombustion et pouvaient regrimper en altitude pour le retour. Nous, nous ramions près du sol. Beaucoup de pays volaient sur RF, notamment l'Allemagne et la France, qui est passée plus tard sur Mirage. Les Anglais, eux, avaient des Canberra.

Nos missions se faisaient essentiellement à basse altitude. Il nous arrivait aussi de faire, à la demande des kakis, ce que l'on appelait des mosaïques. On filmait alors des "strips", des bandes de terrain. C'était assez compliqué. Heureusement, le RF avait un périscope pour la visée lors de prises de vues verticales. Il était protégé par une petite porte que nous ouvrions avant de prendre nos photos. Il y avait aussi une caméra frontale qui nous servait plutôt à faire des photos artistiques car elle n'était jamais utilisée pour photographier un objectif. On utilisait plutôt les caméras obliques gauche et droite. On a fait aussi un peu de reconnaissance de nuit avec des films infrarouges. Pour nos déploiements à l'étranger, nous allions sur des bases recce. Nous sommes allés un peu dans le nord de l'Europe mais surtout dans le sud, en Italie, en Grèce ou en Turquie. D'ailleurs, pour passer de Grèce en Turquie et de Turquie en Grèce, on nous enlevait nos caméras. Interdiction de filmer. C'étaient vraiment des cas à part. Nous sommes aussi allés en Sicile, en Crète.

En 1963, la 42 a fait mouvement à Bierset. Vers cette époque, nous avons reçu les caméras Vinten. Sur les caméras américaines, on ne prenait qu'un seul négatif à la fois. Les Vinten pouvaient prendre 4 ou 8 images par seconde. Ces prises de vues légèrement décalées permettaient d'étudier les images en relief. Et puis, il n'était plus nécessaire de réduire la vitesse pour prendre les photos. On pouvait voler à grande vitesse et à basse altitude, c'était toujours net. Les films étaient développés directement après l'atterrissage.

Le rapport du pilote à la radio avait aussi son importance. Il permettait aux interprétateurs de savoir ce qu'ils allaient trouver sur les clichés, ou ce qu'ils devaient chercher parce que nous prenions parfois des photos d'objectifs que nous ne voyions pas. On photographiait un point dont on nous avait donné simplement les coordonnées. En navigation, nous n'avions aucune leçon à recevoir. Il fallait être très précis et passer à la seconde près à 300 mètres de l'objectif pour pouvoir le prendre en photo. Nous naviguions le plus souvent à vue et nous ne disposions pas d'équipements de navigation particuliers. Vers la fin, le RF a reçu un TACAN, c'est tout. Nous connaissions très bien les régions où nous opérions : les ponts, les antennes, les voies de chemins de fer… On n'avait pas besoin de carte. Au début, on préparait sa nav mais après, quand par exemple on avait une mission au centre de l'Allemagne, on rejoignait un point que l'on connaissait et on savait à combien de minutes il se trouvait de l'objectif. On remplissait le plan de vol et on partait comme ça. Et tout au long de la navigation, la carte restait dans la poche. On savait que l'on devait passer à droite de telle antenne, à gauche de tel pont, dans telle ou telle boucle de rivière. On connaissait la topographie par cœur. On aurait pu y aller par visibilité zéro. C'était une bonne école qui développait le sens de l'orientation et de l'observation.

Alors que j'étais à la 42, j'ai eu aussi l'occasion de partir au Zaïre en mission d'assistance technique. Il avait été décidé que la Belgique fournirait des pilotes à Mobutu. On demandait des volontaires et j'ai postulé. C'est ainsi que je me suis retrouvé, le 15 juin 1966, à Zaventem en compagnie de quelques mécaniciens et spécialistes moteur, avec ma valise et en civil, au pied de la passerelle d'un DC-6 de la Force Aérienne. Muni d'une carte d'identité zaïroise, j'ai volé pendant trois mois sur des DC-3 cédés par la Belgique au Zaïre après l'indépendance.

Après avoir fait escale à Tripoli, N'Djamena et Kinshasa, je suis arrivé à Kamina. L’énorme base aérienne que j’avais connue comme élève-pilote était identique et j’y retrouvais les marques que j’avais tracées pendant neuf mois. Même le petit sentier qui reliait notre bâtiment, l’EPA, à l’aérogare et au dispersal, existait toujours. Le rond point fleuri, en face du casernement, était envahi par des herbes sauvages. Le bassin de natation, si joliment entretenu, paraissait vieux d’un demi-siècle : craquelé, ridé, vidé de ses eaux bleues, le carrelage se détachait.

Chaque matin, je me rendais à mon bureau, sous la tour de contrôle. Mon boulot consistait à planifier les vols d’opération vers les différents endroits, suivant les demandes des autorités sur place (transport de nourriture, de fuel, d’armes, de personnels). Le 15e Wing fournissait les équipages de DC-3 qui se relayaient mensuellement.

Le Colonel Caillaux, ancien commandant de la 42e escadrille, pour qui tous les pilotes de reconnaissance planaient bien au-dessus des autres, prit la direction du détachement. Il allait me fournir l’occasion de vivre une aventure exaltante.

Dans les remplaçants des pilotes de transport, il manquait un navigateur. Un équipage devait être complet pour voler dans ces conditions en Afrique. Il n’y avait aucune aide à la navigation, les missions s’exécutaient en vol à vue. La décision du Colonel tomba, sèchement. Il me dit : "Tu es pilote recce, tu remplaces le navigateur". Voilà comment je me suis retrouvé dans un équipage de transport, sur DC-3, remplissant le rôle de copilote et de navigateur. J'ai sillonné le Zaïre en tous sens. Je volais chaque jour, dimanche compris.

Pendant un mois, j'ai opéré à partir d’Albertville (Kalémié), sur les bords du lac Albert. La CIA, qui occupait le même aérodrome, employait des pilotes cubains (anti-castristes) et des avions anti-guérilla (T-28, B-26) pour assister, en appui au sol, les mercenaires déployés dans les collines, au nord, à trente minutes de vol, qui résistaient et contenaient les rebelles, soutenus par Castro et les Chinois.

Notre mission consistait à larguer et à parachuter des armes, des munitions et le ravitaillement en nourriture, sur leur campement. Au cours d’un largage de tonneaux d’essence, lors de l’approche, nous avons essuyé quelques tirs d’armes légères. J’apercevais distinctement les petits nuages blancs sortant de la bouche des canons dirigés vers nous. Heureusement, la précision ne paraissait pas compter parmi les qualités des rebelles. Nous avons signalé leur présence et les mercenaires les ont mis en fuite.

A Kalémié, ma chambre d'hôtel jouxtait le QG de la CIA. Tous les soirs, j’entendais le grésillement de la radio en contact avec les vedettes rapides qui sillonnaient le lac, la nuit, tentant d’intercepter les bateaux pilotés par des Chinois qui approvisionnaient en armes la rébellion.

J’ai survolé, pendant des heures, la forêt vierge, compacte, aux arbres gigantesques, dans laquelle de temps en temps, une large rivière creuse un sillon brillant sous le soleil. Ce pays immense, changeant, resté si près de la nature, me captiva. Tous ces bons souvenirs indélébiles me firent oublier que j’avais aidé, sans m’en rendre compte, un dictateur sanguinaire. L’aventure était tellement surprenante !"

A la fin des années 60, Jean-Pierre Palla quitte la 42e escadrille pour rejoindre le noyau des moniteurs qui vont fonder la 8e escadrille et assurer les conversions sur Mirage 5.

"En 1968, j'ai passé l'examen A pour devenir officier. Ensuite, je suis parti en France sur Mirage. Et là, c'était un peu la France contre la Belgique. En exercice de combat, par exemple, les Français ne descendaient pas en dessous de 10 000 pieds, même quand on leur disait qu'en cas de conflit réel ils seraient obligés de descendre plus bas. Et puis, dans l'armée française, il y avait aussi des privilèges. Notre chef, Paul Jourez, était major mais pour nous, c'était simplement Paul. Nous nous appelions tous par nos prénoms. Chez les Français, pas question.

Nous sommes allés d'abord à Dijon, pour apprendre à voler sur l'avion, puis à Colmar en escadrille et enfin de nouveau à Dijon pour piloter l'avion depuis le siège arrière. Une belle expérience. Nous volions énormément. Nous étions huit et nous avions autant d'heures de vol que toute la base de Dijon. Nous n'avons eu aucune difficulté à être lâchés.

Au niveau de ses équipements, le Mirage 5 a été quasi aménagé par les huit moniteurs. Quand nous sommes arrivés en France, on nous a donné le "dash one" du Mirage et on nous a dit qu'il était en voie d'être achevé. On nous a demandé d'indiquer ce que nous voulions voir installé sur l'avion. Nous avions chacun une partie du manuel à compulser, après nos vols de la journée, et nous indiquions ce nous considérions nécessaire, par exemple au niveau instrumentation, disposition des instruments, etc. Nos suggestions étaient envoyées à l'Etat-Major et transmises à la SABCA. On a ainsi vraiment pu arranger l'avion comme on le voulait, quand il y avait moyen évidemment.

Du point de vue de ses performances, le Mirage était un avion qui tirait. Il n'était pas limité, sauf par la chaleur. A Mach 2+, le métal chauffait et il fallait réduire le moteur sinon il aurait continué sur sa lancée. Il accélérait très facilement. Dès que l'on pointait le nez un peu vers le bas, il prenait de la vitesse. Il fallait faire tout le temps attention à cela. Le moteur était valable mais il fallait le piloter. Il était très sensible à l'angle d'attaque. Au début, on décrochait souvent le compresseur. Si vous passiez de 80 % à 100 % avec un angle d'attaque, il décrochait. Il aurait fallu avoir un compresseur avec des ailettes mobiles sur les premiers étages. A l'atterrissage, comme il n'avait pas de flaps, il fallait le poser en le cabrant beaucoup plus fort pour qu'il freine aérodynamiquement. C'était une technique à acquérir. Une fois qu'on avait compris cela, il n'y avait plus de problème.

Au retour, nos avons entamé les conversions. Au début, nous n'avions qu'un seul avion. Nous avons commencé par donner des cours sur les différents systèmes. Chacun avait sa partie de la matière à donner. J'étais chargé d'expliquer les commandes de vol. Chaque moniteur avait ses élèves attitrés, deux ou trois à la fois en général. Au début, nous n'étions que huit moniteurs, puis, progressivement, nous avons commencé à en former d'autres parmi les pilotes confirmés. L'escadrille a fini par tourner avec une quinzaine de moniteurs.

Les premiers pilotes à convertir étaient déjà expérimentés. Nous avons commencé à Florennes avec le chef de corps, un gars du Ministère, le patron de la Force Aérienne… Ensuite, nous sommes passés aux pilotes qui étaient en escadrille. Il s'agissait également de pilotes confirmés. Enfin, nous avons converti les jeunes qui venaient d'être brevetés à l'EPA et qui passaient directement sur Mirage. Leur formation posait même moins de problèmes que celle des pilotes expérimentés car ils s'adaptaient beaucoup plus vite. Les anciens, eux, se posaient plus de questions mais leur conversion était beaucoup plus rapide. Après une dizaine ou une douzaine de vols, ils rentraient en escadrille.

Comme j'avais été à la 42, on m'avait demandé mon avis sur les choses à ajouter ou à retirer pour améliorer les systèmes du Mirage 5 BR. J'ai donc eu l'occasion de faire quelques vols dessus. Les caméras étaient bien placées C'était une bonne plate-forme de reconnaissance mais nous n'avions pas vraiment besoin d'un appareil de reconnaissance bisonique. D'autant qu'il était gourmand en carburant. Inutile d'envisager des missions sans bidons. Le Mirage avait 3 000 litres de carburant en interne. Le temps de décoller, il n'en restait déjà plus que 2 000. Pour les conversions, la 8e utilisait les bidons supersoniques qui garantissaient une autonomie d'une heure de vol. C'était suffisant pour faire de la formation et pour effectuer un run supersonique quand c'était prévu. Un run Mach 2 était aussi au programme. Il se faisait vers les 35 000 - 36 000 pieds. L'appareil passait très vite le Mach, puis, vers 1.4, il fallait faire une vérification au niveau des souris (2). Le moteur montait à 104% et entrait en survitesse.

La formation prévoyait aussi du bombardement, du tir de roquettes et du tir aux canons, à Solenzara notamment. Le tir air-sol était impressionnant quand on se trouvait en place arrière. A 450 nœuds, ça allait vite, les temps de réaction étaient très courts. Ou bien on ne faisait rien et le pilote avait toutes les sensations, ou bien on gardait sa main sur le stick et il le sentait, ce qui n'était pas ce qu'il y avait de mieux non plus. Ca me mettait mal à l'aise. Avec un pilote confirmé, ça allait mais avec les jeunes pilotes, c'était différent. Ils savaient qu'il y avait un instructeur derrière et que s'ils faisaient une erreur, il pourrait la rattraper. Mais à cette vitesse-là, on ne sait pas toujours rattraper le coup."

Pendant cinq ans, Jean-Pierre Palla assurera sa fonction de moniteur à la 8e escadrille avant de quitter la Force Aérienne en 1975

(1) Pilotage sans visibilité

(2) Cônes mobiles d'entrée d'air

Interview : Vincent Pécriaux (8 septembre 2007)

Note: Reproduction interdite sans l'accord préalable écrit de leurs auteurs respectifs