Carnets de vol: Philippe Bosman

Carnets de vol: Philippe Bosman

Novembre 1953. Philippe Bosman, comme d’autres jeunes hommes venus de tout le pays, se retrouve devant l’austère façade de la caserne Géruzet.

"A la fin de mes humanités, après avoir passé quelques examens médicaux et de connaissances générales, je me suis présenté à Géruzet pour m'inscrire comme candidat-pilote à la Force Aérienne. A l'époque, l'organisation de la Force Aérienne était toute relative et les informations quelque peu lacunaires. Dans le couloir, on nous rangeait en deux files. Dans la file de gauche, on signait pour devenir officier et dans celle de droite, pour devenir sous-officier. Rien ne justifiait cela sinon que, selon la file, le sous-officier en charge était plus favorable à un système qu'à un autre. Si on signait comme candidat-officier, on devenait sous-lieutenant auxiliaire à la remise des ailes, ce qui pouvait paraître intéressant. Mais si on était rayé pendant la formation, il fallait recommencer son service militaire, qui durait 24 mois à l'époque. Certains préféraient donc commencer leur carrière comme candidat sous-officier et d'autres comme candidat officier. On m'a demandé si j'avais mon diplôme d'humanités. J'ai répondu oui et on m'a proposé de signer comme candidat-officier auxiliaire. De la même façon, on nous a demandé si nous voulions faire notre entraînement aux Etats-Unis. Evidemment, nous étions partants. Les Etats-Unis à l'époque, c'était la terre promise, un pays formidable qui nous avait libérés. C'est ainsi que j'ai été désigné pour suivre mon entraînement au pilotage aux Etats-Unis.

Nous avons d'abord été envoyés une semaine à Gossoncourt pour y recevoir un minimum d'équipement militaire. Nous avons été divisés en deux groupes d'une cinquantaine d'élèves. Les uns sont allés à Wevelgem, sur Tiger Moth, et les autres à Coxyde, sur SV4. Arrivés à Coxyde en décembre 1953, le premier contact avec les forces armées a été un peu pénible. Nous avons été parqués dans une baraque au bout du terrain, du côté de Furnes. Il y avait un sergent major qui s'occupait de nous pour tout ce qui était administratif et chaque matin, nous embarquions en SV ou en camion et nous nous rendions à Raversijde pour voler. Nous étions alors simples soldats et pour se rendre au mess troupe, nous devions traverser à pied tout l'aérodrome. De plus, c'étaient les élèves-pilotes qui devaient porter les bidons transportant la nourriture et qui pelaient les pommes de terre. Toutes les corvées étaient pour nous et dans notre baraque nous étions abandonnés de tous. L'hiver était très rude. Nous n'avions même pas de charbon et les canalisations d'eau avaient explosé. Nous avons alors regroupé les deux chambrées en une seule et nous avons commencé pour nous chauffer à brûler le plancher de l'autre ! Et ça ne semblait pas poser de problème. Pour l'eau, nous allions chercher des seaux à la ferme. Cette eau gelait et nous n'avions que deux seaux pour à peu près 40 élèves-pilotes. C'est dire si les conditions d’existence étaient rudimentaires.

Nous pouvions voir les Spit de l'Ecole de Chasse dans leurs évolutions, ce qui était très bon pour la motivation. En face de notre baraque, il y avait un hangar qui abritait les Mosquito remorqueurs de cible. Quand nous étions au cours, nous voyions passer Johnny Bragard au ras du sol qui venait déposer une cible. Tout cela était très enthousiasmant pour nous. Il y avait du spectacle. Et il n'était pas rare de voir un Spit sur le nez hors de la piste ou qui avait raboté la queue d'un autre en taxiant. Nous étions directement dans le bain.

Nous sommes restés à Coxyde jusqu'en avril. Ma formation s'est très bien déroulée. Mon moniteur, Sus Lenssens, était très calme et m'a appris tout ce qu'il fallait. J'ai fait 25 heures de SV et une heure de Harvard. Avant de partir aux Etats-Unis, nous sommes repassés par Gossoncourt. Là aussi, les choses pouvaient sembler bizarres. Il y avait un officier chargé de l'administration et de la discipline qui voulait que lorsqu'on passait au rapport chez lui on salue d'abord son chien ! Nous n'étions pas contrariants et nous saluions donc le chien. Néanmoins, le dernier week-end que nous devions passer en Belgique avant de partir presque deux ans aux Etats-Unis – nous étions un groupe de 25 élèves-pilotes de Wevelgem et de Coxyde – cet officier nous a consignés à Coxyde. Certains n'ont donc même pas pu revoir leur famille avant d'embarquer. J'avais la chance d'habiter à Bruxelles et j'ai pu passer chez moi avant de prendre le DC-6 qui nous a conduits de Melsbroek à New York via Shanon et Gander.

En débarquant à Idlewild (I) , nous nous sommes aperçus que nous étions au début d'un long week-end. La liaison militaire était fermée pour trois jours. Nous étions donc là, 25 élèves-pilotes perdus dans l'aérogare de New York. Heureusement, l'un d'entre nous s'est souvenu que les élèves-pilotes logeaient habituellement à l'hôtel Plymouth, où nous nous sommes donc rendus. Nous avons séjourné trois jours à New York en attendant d'être pris en charge le mardi à Fort Hamilton. Pour des jeunes venant de Belgique, c'était une expérience incroyable. Nous avions reçu 120 dollars en partant et inutile de dire qu'après trois jours, il ne nous restait rien. Nous avions même maquillé nos cartes d'identité pour pouvoir boire de la bière dans les bars, interdite avant l'âge de 21 ans."

Mais, bien vite, les choses sérieuses reprennent.

"Le mardi, les Américains nous ont pris en charge. Ils se sont occupés de tout. Tout était organisé. On nous a mis dans un wagon de chemin de fer et nous sommes restés trois jours dans ce train avant d’arriver à San Antonio, au Texas. Nous sommes d'abord allés à la Language School où nous avons passé un examen pour déterminer notre niveau d’anglais. J'ai passé mon examen final d'anglais après six semaines avant de partir à l'entraînement. Ce fut notre seul contact avec le système des cadets américains, un système assez rigoureux où il fallait manger 'en carré', ne pas regarder les upper class men dans les yeux, crier "Yes, sir" ou "No, sir" toutes les cinq minutes. Mais ça n'a duré que quelques semaines.

Quand nous étions à la Language School, la promotion ne comptait plus d’autres Européens. Il n'y avait avec nous que des Sud-américains. Je partageais ma chambre avec un Cubain. Il y avait aussi des Boliviens et des Equatoriens. Nous étions les derniers Belges avant longtemps à faire notre entraînement aux Etats-Unis. Nous avions reçu, au départ, un battle dress, une gabardine – vêtement particulièrement important au Texas – et un képi. C'est tout ce que contenait notre armoire. Et nous subissions régulièrement des inspections méticuleuses où tous les vêtements devaient être pendus au centimètre près. Comme notre équipement était assez succinct, lorsque nous ouvrions notre armoire, les upper class men nous regardaient avec un air dubitatif en se demandant où nous avions mis le reste de nos vêtements. Mon roomate Cubain, lui, avait cinq uniformes différents : un bleu, un blanc, des kaki, … Et chaque fois, il fallait expliquer que nous ne possédions rien d'autre.

En juin 1954, nous sommes partis à Stallings Air Base, en Caroline du Nord, une contract school civile où s'effectuait le "primary" sur PA-18 et T-6. Les instructeurs étaient des civils. Il y avait juste un officier de liaison militaire. Bref, l'ambiance n'était pas des plus militaires. C'est là que nous avons fait connaissance avec la ségrégation lorsqu'un jour nous nous sommes aventurés dans le quartier noir de Kingston, ce qui était fortement déconseillé aux Blancs. Nous n'avions aucun préjugé mais la police est venue en nombre nous embarquer au poste de police.

J'ai fait 20 heures de Piper Cub, suivies de 120 heures de T-6 sans problèmes particuliers. Après la Noël 1954, nous sommes partis à Laredo, sur la frontière mexicaine. Nous avons effectué d'abord une quarantaine d'heures sur T-28 puis une centaine d'heures sur T-33. Nous étions six Belges au départ et nous avons été brevetés le 25 juin 1955 à trois, Pros Paessens, Paul Van Essche et moi. Je n'avais pas encore vingt ans.

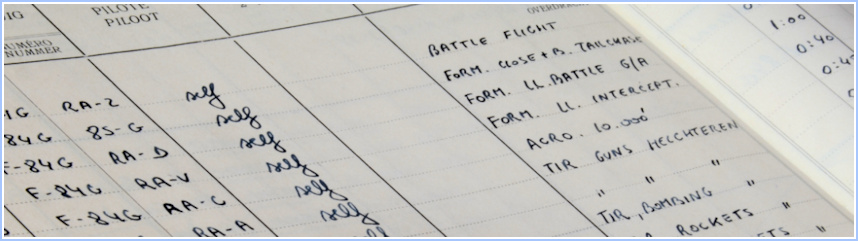

Ensuite, nous avons suivi un programme de "gunnery" à Del Rio. C'était un programme d'une quarantaine d'heures de tir air-sol sur T-33. Les Américains avaient disposé le long du Rio Grande toute une série de ranges avec des convois de camions et même de faux aérodromes que nous attaquions. Avant d'entamer les passes de tir, il fallait effectuer une "dry pass" pour faire fuir tous les Mexicains qui avaient traversé la frontière et qui démontaient les camions pour emporter les pièces de rechange. Ils se mettaient alors un peu à l'écart en attendant que l'on ait terminé. C'était un entraînement particulièrement réaliste. Après, nous avons fait la même chose mais sur F-84G, à Luke AFB, en Arizona. C'est ainsi que j'ai pu acquérir une première expérience du métier de chasseur-bombardier."

Une expérience que Philippe Bosman n'aura pas l'occasion de mettre à profit.

"Nous sommes rentrés en octobre 1955. Nous sommes d’abord passés à Géruzet et là, on nous a expliqué que les 120 dollars que nous recevions chaque mois de la Force Aérienne étaient en fait une avance. Personne ne nous avait évidemment dit qu'il fallait justifier nos dépenses avec comme conséquence que beaucoup de pilotes revenant des Etats-Unis ont dû rembourser des sommes assez importantes. Heureusement, lorsque nous sommes arrivés à Géruzet – un samedi – pour rendre notamment notre gabardine, le responsable du bureau de comptabilité nous a demandé de revenir le lundi pour remplir des papiers. C'est ce que nous avons fait. Nous y sommes restés trois jours à rédiger des notes de frais pour justifier nos 120 dollars mensuels.

Le quatrième jour, on nous a indiqué qu'il y avait deux places à Beauvechain et une place à Saint-Trond. Beauvechain et Saint-Trond, ça ne nous disait pas grand-chose. Ce que nous ignorions c'est que c'étaient des unités de chasse pure et non de chasseurs-bombardiers. Pros est parti à Saint-Trond car il habitait à Hasselt. Et Paul et moi sommes allés à Beauvechain. Notre arrivée – l'arrivée des "Américains" – ne fut pas une sinécure. Nous avons été reçus comme des chiens dans un jeu de quille. Le chef de corps n'a pas voulu nous recevoir. C'est donc l'OSN qui nous a signifié notre affectation, Paul à la 4e escadrille et moi à la 350e. Par la même occasion, j'ai été désigné gestionnaire du mess des officiers.

L'escadrille comptait trois grandes catégories de pilotes. Il y avait d'abord d'excellents pilotes, comme Alain Blume, par exemple. C’étaient des as dans leur métier mais pour eux seul le vol comptait ; ils ne se préoccupaient pas des jeunes. Ensuite, il y avait ceux qui essayaient de nous expliquer les choses. C'était notamment le cas de Lou Rousseau et d'Hervé Donnet, qui nous prenaient en main. Et puis, il y avait toute une flopée d'individus qui, à la limite du sadisme, s'employaient à nous démontrer que nous n'y connaissions vraiment rien. Et ce n'étaient pas toujours les plus brillants au point de vue vol mais ils avaient tout à dire et pouvaient nous traiter de toutes les façons inimaginables.

On nous a donc mis dans un Meteor 7 avant d'être lâchés sur Meteor 8. En plus, nous n'avions aucune documentation sur les systèmes de l'avion. On nous a juste montré comment le démarrer et puis voilà. Heureusement, le Meteor était un avion simple et robuste, qui pardonnait beaucoup, sauf en vol sur un seul moteur. Le Meteor 7 n'avait pas de pression de cabine. Pourtant, on grimpait jusqu'à 40 000 pieds avec cet avion. Inutile de dire que nous attrapions un ventre énorme à cette altitude. En plus, le canopy gelait et il fallait descendre et tourner en rond pendant vingt minutes pour qu'il dégivre un peu et qu'on puisse gratter la vitre.

A l'époque, les missions étaient on ne peut plus simples : il fallait décoller et débusquer d'autres avions. Comme nous ne pouvions pas attaquer les avions civils, nous cherchions n'importe quel appareil militaire. Le target de prédilection, c'était un B-45 qui tous les jours faisait la navette entre l'Angleterre et l'Allemagne. Nous allions aussi provoquer les Sabre canadiens de Marville. Et si on n'avait trouvé personne, on faisait du dogfight entre nous. Et là, tout était permis : sortir le train, les flaps, et même se mettre en vrille pour lâcher son numéro deux. Et comme jeunes pilotes, nous essayions de suivre tant bien que mal. Les situations dans lesquelles on nous mettait étaient telles que nous mettions en jeu notre existence. Beaucoup y ont d'ailleurs laissé la vie. J'en suis sorti par le chas de l'aiguille. J'étais en escadrille depuis un mois. Pour ce vol à quatre, j'étais numéro deux de Blume. Il y avait à l'arrière de la queue du Meteor un bloc de bois et Lou Rousseau m'avait dit de prendre ce point de repère, de me mettre à quatre ou cinq mètres et de faire exactement ce que faisait le leader. Et c'est ce que j'ai fait. Le vol s'est bien passé et en revenant pour nous poser, je me suis remis en formation sur Blume, qui était bien étonné de me voir toujours là. Mais, il y avait une habitude à Beauvechain qui consistait à chronométrer le break jusqu'au toucher des roues. Il fallait faire le break le plus court possible. Et Blume faisait des breaks que peu de monde pouvait suivre. Et moi, j'ai voulu suivre. Pour réduire le temps, il faisait une glissade qui l'amenait juste au seuil de piste. Mais moi, aux Etats-Unis, je n'avais jamais entendu parler de ça. Cette manœuvre, qui exigeait un "cross-control" des commandes, était très mal vue et était même un motif de radiation. Les manœuvres devaient donc toujours rester coordonnées. Bref, je l'ai suivi sans faire de glissade. J'ai fait une sorte de demi split S et je me suis retrouvé presque à 45 degrés à l'envers à 300 pieds. Forcément, je me suis planté. L'avion s'est désintégré à côté de la piste et je me suis retrouvé par terre, toujours dans mon siège. J'en suis sorti et le lendemain, on m'a remis dans un autre avion. Il y a eu une commission d'enquête, menée par l'autre escadrille, et finalement j'ai reçu un endossement rouge et quatre jours d'arrêt car, dans l'aventure, mon casque, dont la lanière n'était pas bien attachée, était parti ! Je venais de bousiller un avion mais, apparemment, cela ne semblait pas vraiment poser de problème…

Huit jours plus tard, nous étions à nouveau en "finger four", à 40 000 pieds à courir péniblement après un B-45 qui devait voler aux environs de 0.80 Mach, alors que le Meteor ne dépassait pas le 0.82 Mach. Et, de plus, certains Meteor avaient de grandes air intakes et d'autres de petites air intakes qui réduisaient la puissance des réacteurs de 10 %. Evidemment, c'étaient les nouveaux qui volaient dessus et qui, évidemment aussi, ne parvenaient pas à suivre du fait de ce manque de puissance. J'étais numéro quatre ce jour-là, occupé à essayer de rattraper les autres. A un moment, j'ai vu sur ma droite un avion qui descendait. Je me suis dit que ça devait être mon leader et que s'il piquait, je devais le suivre. Ce que l'on ne m'avait pas expliqué, c'est que vers 0.85 Mach, le Meteor entrait en compressibilité, ce qui le rendait incontrôlable. On m'avait simplement dit que si ça arrivait, il fallait tout couper et attendre. J'avais à peine baissé le nez que l'avion est entré en compressibilité et s'est mis à 45 degrés sur le dos. J'ai coupé le moteur, j'ai sorti les dive breaks et j'ai attendu. Les commandes ne répondaient plus. La profondeur était totalement inefficace. J'étais au-dessus de Landen. Je voyais la ville, puis la gare, qui devenait de plus en plus grande dans mon pare-brise. Et jamais il ne m'est venu à l'idée de m'éjecter, ce n’était pas dans l’air du temps. Finalement, j'ai remarqué qu'en actionnant la roue du trim, le nez avait tendance à se redresser. J'ai donc poussé la roue à fond et l'avion a exécuté une ressource, toujours sur le dos. Naturellement, avec les G négatifs, j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé dans un calme absolu, presque à la verticale et prêt à tomber en vrille. J'ai fait un vertical recovery et j'ai récupéré l'avion. Je ne pouvais plus parler. Tout ce que j'avais dans la gorge était comme remonté dans ma bouche. Mais, finalement, à force de déglutir, tout s'est remis en place. Je suis rentré à la base et, arrivé au parking, le mécano m'a déstrapé, m'a regardé et a subitement disparu. J'avais les yeux complètement rouges, les vaisseaux sanguins de l’oeil avaient éclatés. J'ai été envoyé à l'infirmerie où on m'a demandé si je parvenais encore à lire la pancarte avec les lettres. Comme ça allait, deux jours plus tard je revolais et mes yeux rouges se sont vidés tout doucement. Une fois encore, j'avais eu de la chance et j'en étais sorti. Et en fait, ce qui était arrivé à l'autre avion, c'est que son pilote, c’était justement Paul Van Essche, avait eu une panne d'oxygène et avait perdu connaissance. Heureusement, il était revenu à lui et avait pu redresser à temps. C'étaient des choses que l'on considérait comme faisant partie de la vie d'escadrille.

Régulièrement, nous allions tirer à Sylt. Les trois escadrilles, la 4e, la 349e et la 350e étaient bien entendu en compétition. Une année, je me rappelle que la 349 avait gagné avec une moyenne de 4,25 % ! Toucher la cible avec un Meteor, c'était une vraie gageure. D'abord, les canons n'étaient pas harmonisés et puis il fallait s'approcher au maximum de la cible. C'est comme ça qu'Yves Bodart, le CO de la 4e, a un jour heurté avec son pare-brise le poids qui stabilisait la "clache" et qu'il a dû aller se vomir sur une plage des environs. Il y avait bien entendu des gars qui faisaient de bons scores. Ils avaient sans doute un truc mais ils se gardaient bien de le révéler.

En revenant des Etats-Unis, nous avions une "white card", la première qualification de vol aux instruments qui prouvait que nous avions fait sous la capote des GCA, des Tacan let down, des radio range, etc. Evidemment, première chose en arrivant en escadrille, on nous a demandé notre carte blanche, que l'on a déchiré devant nous, histoire de bien montrer qu'en Belgique elle ne valait rien et que nous n'y connaissions rien non plus. Comme nous n'avions pas de carte, quand il faisait beau, nous pouvions voler comme numéro deux, en tant que "unrated as number two". Autant dire que nous ne volions pas beaucoup. Et pour nous occuper, on nous avait mis en charge de l'Oxford, le bimoteur de communication de l'escadrille. Ça avait un grand avantage, c'est que nous emmenions régulièrement des mécanos pour leur montrer leur maison. Nos relations avec eux étaient donc devenues très bonnes. Et quand on décollait en Meteor – on décollait toujours sur alerte, en "scramble" – le mécano savait quel était notre avion et il le démarrait pour nous. Ce qui fait que nous étions prêts les premiers, ce qui avait le don d'agacer les autres, évidemment.

En fin 1956, le major de Maere d'Aertrycke est devenu CO de la 350e escadrille. C'était un pilote exceptionnel, qui présentait d'ailleurs le Meteor en meeting. Mais, il était aussi conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses pilotes. C'est lui qui a inscrit notamment tous les pilotes auxiliaires à l'examen A. C'est ainsi que nous sommes devenus pilotes d'active en ne perdant que quelques mois d'ancienneté. Il était aussi assez rigoureux et il a remis un peu d'ordre à l'escadrille."

Escadrille qui va bientôt recevoir une nouvelle monture.

"En mars 1957, nous avons reçu les Hunter 4 de Chièvres qui se rééquipait en Hunter 6. Ça a un peu remis les compteurs à zéro car tout le monde s'est retrouvé sur le même pied et a dû passer sur Hunter. Nous avons suivi des cours au sol, reçu de la documentation, etc. C'était autre chose. L'avion était magnifique et son utilisation nous changeait du Meteor. Certains ont préféré partir à Brustem ou à Coxyde pour rester sur Meteor et n'ont pas fait leur conversion sur Hunter.

Avec le Hunter, la vie d'escadrille a changé. Nous avons commencé à apprendre tous ensemble à utiliser cet avion, à faire des interceptions plus coordonnées, à obtenir des résultats en tir, etc. Le Hunter 4 était un bel avion, agréable à piloter. Son problème, c’était le "tuck-in" lorsqu'on tirait trop de G : il accentuait le virage, ce qui entraînait une perte de contrôle. On y a remédié sur le Hunter 6 par les dents de scie sur le bord d’attaque des ailes. Le démarrage se faisait par cartouche. Il y avait un barillet de cinq cartouches qui permettaient de démarrer l’avion quand on n'était pas sur la base. Gus Rongé a failli brûler dans son Hunter sur le parking car deux cartouches se sont allumées en même temps. L'une est partie dans le démarreur et l'autre s'est allumée et a percé le réservoir de carburant. Heureusement, le mécano a eu la présence d'esprit de l'arroser avec l'extincteur jusqu'à ce qu'il puisse sortir du cockpit. En conséquence, on n'a plus volé qu'avec une seule cartouche dans le barillet, ce qui posait des problèmes lorsqu'on devait décoller sur alerte car si la cartouche n'était pas bien positionnée, il fallait faire tourner le barillet jusqu'à quatre fois avant de pouvoir l'engager à nouveau et démarrer.

En tir également, le Hunter avait un gunsight convenable et un radar qui incorporait la distance dans les paramètres de tir. Je me rappelle que lors d'une période tir à Sylt, les résultats étaient désastreux. Après deux ou trois missions chacun, nous n'avions fait que trois ou quatre pour cent. Il devait y avoir un problème quelque part. Les Anglais ont alors décidé d'arrêter les vols et de réharmoniser les canons de tous les avions. Pour harmoniser les canons, il fallait introduire dans le canon le BCT, une espèce de lunette qui permettait de voir exactement par un œilleton latéral vers où il était dirigé. C'était un instrument d'une très grande précision que les Anglais fournissaient dans un étui en bois exotique dont l'intérieur était recouvert de velours. L'officier technicien anglais a donc demandé à l'officier d'armement de l'escadrille le fameux BCT. On lui a apporté la boîte, qu'il a ouverte comme s'il s'agissait des saints sacrements et je vois encore son visage, il est tombé presque assis par terre. Il est devenu livide. Au milieu du BCT, il y avait une grosse soudure. L'officier d'armement lui a alors expliqué qu'un clarck avait roulé sur le BCT dans le hangar et qu'on l'avait redressé et ressoudé à la forge. Vous imaginez, un instrument d'optique précis au millième près… Finalement, l'Anglais a prêté son BCT et les canons ont été harmonisés. Le lendemain, nous avons tous enregistré des résultats convenables.

Nous avions toujours l'Oxford à l'escadrille. Et un jour, alors que j'étais installé dans un fauteuil au dispersal, attendant de partir voler, un lieutenant kaki est entré avec sa badine et a demandé le sous-lieutenant Bosman. J'ai répondu que c'était moi. Il m'a demandé pourquoi je ne le saluais pas alors qu'il était mon supérieur. Ça commençait bien ! Il a ajouté qu'il avait reçu l'autorisation du chef de corps d’effectuer un vol en Oxford et que j'avais été désigné pour être son pilote. Là, je me suis dit : "Celui-là, ça va être sa fête !". Et nous sommes partis à l'avion. Il était toujours en uniforme car on ne lui avait pas donné de combinaison de vol. Il s'est installé dans le siège de droite et moi dans celui de gauche. Dans l'Oxford, il y avait pour chaque moteur un "bistouilleur" qu'il fallait actionner pour amorcer le circuit d'essence et quand on actionnait celui de droite, il y avait de l'essence qui giclait. Ça ne posait pas de problème car on avait l’habitude et on s’écartait pour ne pas être aspergé. Evidemment, il a attrapé le jet sur son bel uniforme. Nous avons ensuite décollé et je me suis dit "Pourvu qu'il y ait un cunimb quelque part pour qu'on puisse voler en dessous, dans la pluie." Parce que dans l'Oxford, quand il pleuvait dehors, il pleuvait tout autant dedans. J'en ai finalement trouvé un près de Jodoigne et nous sommes passés en plein dans l'averse. Après l'essence, voilà qu'il était trempé. Le vol s'est poursuivi et le cunimb a continué sa course et s'est retrouvé au-dessus de la base au moment où nous devions atterrir. Or, l'Oxford devait normalement se poser en trois points, ce que nous ne faisions jamais. Pour bloquer la roulette de queue, il fallait tirer le stick vers l'arrière. Elle se calait alors dans la bonne direction. Mais quand on venait atterrir en deux points et qu'on attendait que la vitesse chute pour faire retomber la queue, la roulette était libre et au toucher, l'avion pouvait partir dans n'importe quel sens. En plus, il y avait du vent de travers et la piste était mouillée. Et en atterrissant, l'avion est sorti de la piste. Ce n'était pas grave car nous n'avions plus que 30 nœuds de vitesse et que l'Oxford était fait pour rouler sur l'herbe. Furieux, mon lieutenant s'est levé et a voulu sortir de l'avion. Pour ouvrir la porte, il y avait une espèce de chaînette sur laquelle il fallait tirer ou alors un grand levier que l'on actionnait pour éjecter la porte. Evidemment, il a empoigné le levier et s'est retrouvé avec la porte en main. Et pour finir, en descendant, comme nous étions dans un champ, il s'est enfoncé dans plusieurs centimètres de boue. Je ne sais pas s'il est devenu chef d'état-major de la Force Terrestre, mais voilà quelqu'un qui est certainement devenu un ennemi juré de la Force Aérienne pour toute sa carrière !"

L'histoire du Hunter au 1er Wing ne dure que quelques mois. Son successeur, le CF-100 equipe la 350e escadrille en juin 1958

"En 1958, nous avons convoyé certains Hunter qui avaient 2 ou 3 heures au compteur, directement à Coxyde. Les CF-100 que nous recevions devaient nous permettre de faire face aux bombardiers supersoniques soviétiques que les Hunter étaient incapables d'intercepter.

Le CF-100 attaquait sa cible à 90 degrés et lâchait 52 roquettes qui, si elles étaient tirées à bonne distance, ne lui laissaient aucune chance. C'était un tout autre métier. C'était un appareil puissant. Le Mk 5 que nous avions avait des extensions d'aile et surtout un mètre de plus à la queue sur la profondeur. Les Mk 4 canadiens étaient limités à 400 nœuds mais les nôtres, avec leur wing extensions étaient limités à 350 nœuds. Un pilote de Beauvechain s'est d'ailleurs désintégré au-dessus de la piste faisant une passe à basse altitude à 400 nœuds. Les moteurs du CF100 étaient tellement puissants qu’au décollage, on mettait "full" et puis, dès qu'on avait quitté le sol, il fallait vite rentrer le train et réduire la manette à 95 % pour ne pas dépasser la vitesse limite. C'était un avion lourd qui n'était vraiment pas fait pour le dogfight mais nous pouvions nous balader jusqu' à 55 000 pieds, tout ça sans aucun équipement particulier. Evidemment, s'il y avait eu une décompression à cette altitude, les chances d'en sortir auraient été quasi nulles.

C'est sur CF-100 que nous avons commencé à monter d'alerte de nuit. Le flight d'alerte comportait quatre avions et donc huit membres d'équipage. De ce fait, on était d'alerte à peu près tous les 15 jours. Comme il y avait trois escadrilles, on assurait le service de nuit une semaine sur trois. Sur CF-100, les missions duraient entre une heure trente et deux heures, on faisait un premier vol au coucher du soleil, un deuxième vers dix heures du soir et le dernier vers deux heures du matin. Lorsqu'on faisait des interceptions à 55 000 pieds dans la nuit noire, on se sentait vraiment éloigné des contingences terrestres. C'était une sensation tout à fait particulière. On se trouvait dans une autre dimension. L'avion disposait d'un "attitude hold", pas tout à fait un pilote automatique mais plutôt un système qui permettait de mettre l'avion dans une certaine position qu'il gardait. Et dans les interceptions de nuit, on avait fini par éteindre les feux de navigation car ils étaient plus gênants qu'autre chose. Lorsqu'on faisait le target et qu'on voyait arriver à 90 degrés l'autre CF-100 dans une course de collision, on stressait un peu car on n'avait pas la moindre idée de la distance à laquelle il se trouvait. Donc, on avait fini par éteindre les feux. Ce n'est qu'au dernier moment que l'autre pilote faisait une correction et passait à 150 yards derrière nous dans notre jet wash. S'il fallait faire un break pour s'éviter, il était prévu que le chasseur tire dans le stick tandis que le target poussait dedans.

Les interceptions étaient d'abord dirigées par le radar au sol qui guidait l'avion. Quand il y avait un lock-on, les bons jours à une distance de 25 miles, le navigateur positionnait sur son B scope l'avion par rapport à la cible qui devait toujours se trouver à 45 degrés si on volait à la même vitesse. Pour la dernière partie de l'interception, c'est le pilote qui prenait la suite. Il disposait d'un scope radar rond qui affichait un cercle dans lequel il fallait mettre le "dot" qui pendant la première partie de l'interception se trouvait sur le côté puisqu'on était sur une course de collision. Le pilote faisait virer l'avion pour placer le "dot" au centre du scope et il tirait. Lorsqu'il avait pressé la détente, c'est l'ordinateur qui décidait du moment où les roquettes devaient partir. L'avion passait lui dans le sillage de sa cible. Quand on était le target, on plaçait son pouce sur la verrière là où le chasseur se trouvait et on attendait qu'il "drifte", c'est-à-dire qu'il dévie de sa trajectoire et passe derrière nous.

En période de tir à Solenzara, on a obtenu des résultats remarquables. C'était zéro ou 99 %. On avait disposé des caméras stéréoscopiques en bout d'aile pour déterminer le "crossover frame", la bonne position de la cible pour tirer les roquettes. S'il le target n'était pas au bon endroit et à la bonne distance au moment du tir, les roquettes passaient à côté et le score était de zéro. S'il était bien placé, avec la dispersion des roquettes, le score passait à 99 %. On n'avait jamais 100 %. On faisait deux passes de tir sur une cible Radop, une de six roquettes et une autre de quatre. Et de temps en temps, il arrivait qu'on touche cette minuscule cible. C'était efficace.

Au début, les équipages ont été formés avec des navigateurs issus principalement du 15e Wing de Melsbroek. Mais quand les opérations d'évacuation ont commencé au Congo, ils ont été rappelés et on a entraîné des opérateurs radar de Glons notamment pour devenir observateurs radar sur CF-100. A partir de cette période, je n'ai plus eu de navigateur attitré."

Passé officier d'active, Philippe Bosman va suivre en 1959 une année de cours à l'EPOA à Coxyde. En 1963, il se retrouve aux Etats-Unis pour suivre sa transformation sur F-104.

"En 1963, la base de Chièvres a été fermée et, logiquement, l'état-major a décidé d'envoyer une partie des pilotes du 7e Wing aux Etats-Unis pour suivre le cours F-104. Jusqu'au moment où notre chef de corps a demandé que ce cours ne soit pas uniquement réservé aux gars de Chièvres mais que ceux de Beauvechain puissent aussi y participer. J'ai ainsi été désigné pour suivre le deuxième cours avec Adelin d'Hoop. Le cours durait six mois, trois mois de cours au sol à Amarillo, au Texas, et trois mois de formation en vol à George AFB, en Californie.

Le programme arrivait un peu tard, je pense, car nous avons raté la mise en place du F-104G à Beauvechain. Quand nous sommes revenus en octobre 1963, les conversions avaient eu lieu à Nörvenich et la 350e devenait opérationnelle. Tout avait été mis en place. Je me suis retrouvé officier d'opération au Groupe de vol et officier essayeur au Groupe de maintenance. Je faisais les air tests des appareils, ce qui m'a permis de voler aussi à Gosselies en renfort des pilotes d'essais pour les essais électroniques. Donc, des Mach 2 runs, j'en ai fait des centaines. J'ai aussi été officier de sécurité aérienne. Les procédures à connaître étaient nombreuses. Il existait un organisme de centralisation de sécurité aérienne qui collationnait les problèmes dans les différents pays et rediffusait les informations dans les unités. Tous les incidents faisaient l'objet d'un SOR, un Special Occurrence Report et tous ces rapports étaient centralisés et analysés à Wahn puis rediffusés. C'était l'avantage de travailler en consortium mais ça faisait beaucoup de papiers à remplir.

Le F-104 était un avion formidable, un énorme changement pour la Force Aérienne. Il était performant mais naturellement, il n'était pas fait pour le combat tournoyant. Il était fait pour accélérer, grimper à 40 000 pieds en moins de deux minutes et intercepter sa cible. Il représentait aussi une révolution du point de vue technologique. L'électronique était partout et les pilotes ont dû apprendre beaucoup de choses en peu de temps pour obtenir des résultats. Au début, la servicibilité n'était pas excellente. Il était difficile d'obtenir des pièces de rechange et les problèmes techniques étaient nombreux. Les débuts n'ont pas toujours été faciles pour la maintenance."

Après avoir suivi son cours de candidat major, Philippe Bosman revient à nouveau à Beauvechain comme officier d'opération à la 349e escadrille. Un retour de courte durée car en 1966, il est muté à la TAF (II) à Evère.

"Je n'y suis resté qu'un an et demi, au bureau Ops, comme responsable de l'Air Defence. A cette époque, une place s'ouvrait à Fontainebleau, au QG d'AIRCENT. C'était intéressant et j'ai postulé. Malheureusement, c'est le moment où De Gaulle a décidé de mettre l'OTAN à la porte. Et AIRCENT, devenu entre-temps AFCENT, s'est retrouvé à Brunssum, dans les installations d'une ancienne mine de charbon. J'y ai passé trois ans. A cette époque, on a mis sur pied une compétition de défense aérienne qui impliquait les centres radars et les aérodromes. Pour mettre tout ça en place, il fallait se déplacer sur les bases de défense aérienne. Nous nous rendions donc tous les mois à Witmundhaven, à Colmar, à Binbrook, etc. où nous faisions une évaluation pendant une semaine à peu près. Cette compétition se composait d'interceptions subsoniques et supersoniques de jour et de nuit. Cela demandait une grande coordination entre les aérodromes de défense aérienne et les bases qui mettaient à disposition des targets pour les interceptions. Cela m'a permis aussi de voler en F-4, en Canberra, en Mirage, en Lightning, en F-102, etc. Le travail était donc extrêmement varié.

A l'issue de ce séjour, il fallait me trouver un autre poste. Comme l'entraînement belgo-hollandais venait de prendre fin, il a fallu créer à Brustem une escadrille d'entraînement sur T-33. J'ai été désigné comme commandant de la 11e escadrille. C'était une chance, car il fallait tout créer, écrire les syllabus, trouver un dispersal, aller chercher du mobilier, etc. Il y avait du pain sur la planche et tant que ça marchait bien, on nous laissait tranquilles. Nous étions comme un corps extérieur greffé aux deux escadrilles Fouga de la base. J'ai fait ma conversion moniteur sur Marchetti à Gossoncourt pendant mes congés, puis sur Fouga et T-33. L'escadrille a hérité des T-33 du Flight VSV de Bierset et des appareils de l'entraînement intégré récupérés aux Pays-Bas, soit une quinzaine d'avions en tout.

C'est sur T-33 que j’ai connu ma seule panne de moteur. Un colonel qui était dans le programme Mirage à l'état-major et qui devait se rendre d'urgence à Istres pour résoudre un problème s’est présenté chez nous. Je l'ai donc emmené en T-33 à Istres et, vers 16 heures, il était prêt à rentrer. Comme j'étais moniteur et qu’il était un pilote qualifié, je lui ai proposé de prendre place dans le siège avant. En approchant de Brustem, nous avons contacté la tour qui nous a annoncé qu'il y avait un front froid qui traversait la Belgique et que la plupart des bases étaient fermées mais qui si on tournait en rond pendant une vingtaine de minutes, la situation évoluerait et nous pourrions atterrir. En effet, on pouvait voir la ligne des cumulus qui montaient jusqu'à 28 000 pieds et pour rester en VFR au-dessus des nuages, le colonel montait légèrement. Comme la vitesse commençait à diminuer et je lui ai dit de mettre un peu de moteur. Il a alors mis d'un coup le throttle dans le tableau de bord, ce qu'il ne fallait pas faire évidemment. La turbine s'est désintégrée en un instant. J'ai repris les commandes pour garder la vitesse et descendre à 220 nœuds dans les nuages. Le moteur tournait encore en windmill, il me restait un minimum de puissance électrique. J'ai pris un cap au 220, perpendiculairement à la ligne de cunimbs. J‘ai dit à mon passager que si ça continuait comme ça, il faudrait s'éjecter. On a passé la procédure en revue et je lui ai dit qu'à 10 000 pieds on entamerait le processus. Arrivé à cette altitude, il a refusé de sauter. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'à 5 000 pieds je ne serais plus là et qu'il n'aurait qu'à se débrouiller. On a continué à descendre en discutant mais il ne voulait toujours pas sauter. En passant à 5 000 pieds, j'ai relevé les deux armrests pour armer le siège, prêt à tirer sur le trigger du siège pour m'éjecter quand, tout à coup, nous sommes sortis des nuages et sur le côté, j'ai vu la piste de Florennes. J'ai descendu le train sans problème et j'ai sorti un quart de flaps avec le peu de jus qu'il restait dans la batterie. Et j'ai posé l'avion. Arrivés en bout de piste, nous avons quitté le runway et nous avons attendu sur le taxitrack. Soudain, des jeeps blindées sont arrivées et nous ont encerclés. En fait, Florennes était en exercice pré-Taceval et ils pensaient que nous étions des intrus qui faisaient partie de l'exercice. Bref, nous sommes parvenus à leur faire comprendre que nous avions eu un vrai problème et l’avion a été tracté jusqu'à la maintenance. En l’examinant, on a vu qu'il ne restait plus aucune aube sur la turbine ! Une fois de plus, la chance était au rendez-vous."

Nommé lieutenant-colonel à la fin de ses deux ans comme CO, Philippe Bosman repart à l'état-major de la Force Aérienne, à la place Dailly, comme responsable de l'entraînement du personnel navigant. Il y reste trois ans.

"La seule partie intéressante de cette période, c'est que j'ai eu l’occasion de faire les essais de l'Alpha Jet avec Serge Ghysdael à Istres, en 1974. Nous avons volé avec Jean-Marie Saget, pilote d'essais chez Dassault. Au cours d'un de ces vols, je suis parti avec lui et il m'a montré plusieurs manœuvres, des stalls, etc. Puis, il m’a dit, hors micro car l'avion était doté de toutes sortes d'équipements et qu'on entendait tout ce qu'on disait dans le cockpit : "Tu ne veux pas le mettre en vrille ?" En fait, l'Alpha Jet n'avait pas encore fait de vrille et Jean-Marie Saget ne pouvait pas en faire car ce n'était pas encore prévu à ce stade. Il m'a donc expliqué comment il fallait mettre l'avion en vrille. Et c'est ce que j'ai fait. Ça n'a évidemment pas plu aux ingénieurs au sol qui ont sans doute dû se demander ce que les Belges leur avaient encore envoyé comme essayeur de luxe. Mais l'avion était très stable et il sorti de vrille sans aucun problème. Jean-Marie Saget m'a d'ailleurs laissé une photo de ce vol sur laquelle il a écrit "Après un vol mémorable !"."

En 1974, nouvelle mutation : le groupe de vol du 3e Wing de Bierset

"L'état-major souhaitait remplacer l'OSN du 3e Wing. Il leur fallait un lieutenant-colonel pour occuper ce poste et j'ai été choisi. Je me suis donc retrouvé propulsé commandant du groupe de vol à Bierset. Je n'avais jamais volé sur Mirage. Je n'avais plus fait de "fighter-bombing" depuis longtemps. J'ai fait ma conversion Mirage et puis, bon, j'ai dû apprendre le métier de chasseur-bombardier. Comme il y avait eu toute une série d'accidents les mois précédents, il fallait aussi que je remette de l'ordre dans tout ça. Mais ce n'était qu'une question de réorganisation. A Bierset, j'ai d'ailleurs rencontré des types exceptionnels comme Gus Janssens ou Jean-Marie Dupont, moniteurs à la 8e. Je n'avais pas de souci à me faire de ce point de vue là. Pour en donner un exemple, nous avons fait le défilé du 21 juillet 1974. Il pleuvait à torrents ce jour-là et, ce que je ne savais pas, c'est que dans ces conditions, quand le Mirage se cabrait au décollage, il générait un énorme nuage de vapeur et que celui qui devait décoller derrière ne voyait plus rien. Le temps était tellement dégueulasse que nous ne savions pas si nous volerions ou non. Finalement, j'ai décidé de ne prendre que les biplaces de la 8e escadrille avec aux commandes quelques vieux briscards qui s'y connaissaient. Le vol devait s'effectuer avec neuf appareils. Pour des raisons de sécurité, à cette époque, les décollages en Mirage se faisaient individuellement. En effet, quand les avions étaient équipés des gros bidons et qu'ils étaient pleins, lors de la rotation, il y avait une surcharge sur les pneus qui faisait que parfois ils éclataient. Donc, on ne décollait plus par paire. Je me suis aligné sur la piste et tout d'un coup, j'ai vu deux autres appareils qui se mettaient dans mon aile, à gauche et à droite pour un décollage en formation. En fait, ils avaient bien compris qu'en décollant individuellement il y aurait eu un tel brouillard sur la piste que les suivants n'auraient jamais pu prendre l’air. En décollant par trois, il y avait de meilleures chances que ça passe pour les derniers. Ça montre bien que j'avais affaire à des types qui voyaient clair et qui connaissaient leur boulot. Pendant deux ans, j'ai ainsi pu participer à la vie du Mirage à Bierset avant de retourner à la TAF, au bureau Ops puis comme sous-chef d'état-major Ops.

En janvier 1979, j'ai fait l'OCC (III) , ma conversion F-16 à Beauvechain parce que dans le planning, je devais normalement revenir au 1er Wing comme chef de corps après mon tour à l'état-major. Mais les circonstances ont fait que cela ne s’est pas passé comme ça. Le chef de corps de Florennes, le colonel Gennart, s'est écrasé contre un pylône à Dudelange, au Grand-duché de Luxembourg, et il a fallu trouver un chef de corps pour Florennes. L'accident avait eu lieu un lundi et on m'a annoncé que le jeudi je reprenais la base ! Heureusement, la situation à Florennes était bonne et j'avais déjà l'expérience du métier sur Mirage. J'en ai profité pour voler aussi sur Mirage VBR. Comme les missions de reconnaissance s'effectuaient seul et ne nécessitaient pas de briefing à plusieurs comme c'est le cas pour la préparation de missions d'attaque au sol, je pouvais voler sur le temps de midi et reprendre mes activités de chef de corps dès mon retour.

Après deux ans, en 1983, mon remplacement s'annonçait, mais c'est à ce moment-là que les Américains sont arrivés avec les missiles de croisière. Chose incroyable, la question se réglait uniquement au cabinet du ministre. Personne ne pouvait en entendre parler, c'était ultrasecret. C'est ainsi qu'un jour, on m'a annoncé la présence au corps de garde d'une vingtaine d'Américains qui venaient s'installer à Florennes ! C'était l'advance party de l'installation des Américains et personne n'était au courant de rien. Tout était organisé par le chef de cabinet de la Défense nationale qui voulait que ça reste secret. Naturellement, cela a provoqué quelques remous sur le plan politique. L'installation des missiles en Belgique a été votée à la Chambre à une voix près.

Et les Américains ont commencé à arriver. Rien n'était prévu et il a bien fallu les installer. On leur a trouvé un hangar, on a transformé la salle de sport en mess, ils ont amené une cuisine roulante … Il y a eu des réunions de planification au cabinet à Bruxelles mais personne de la Force Aérienne ne pouvait y assister. J'y étais uniquement parce que le chef de corps américain, avec qui j'entretenais d'excellentes relations, m'avait pris avec lui comme son conseiller personnel. D'ailleurs, pendant tout mon séjour à Florennes, je n'ai jamais vu un seul document officiel concernant l'installation des Américains.

Dès que la décision d'accepter les têtes nucléaires en Belgique a été prise au Parlement, l'ambassadeur américain en a été informé et il a averti le chef de corps américain qui m'a contacté également. A ce moment, il y avait près de 15 000 pacifistes autour de la base. J'ai donc déclenché un rappel du personnel et vers 6 heures du matin, j'ai organisé un briefing pour tous les officiers et sous-officiers pour leur expliquer la situation car l'ambassadeur avait entre-temps averti les autorités américaines de la réponse positive belge et les avions qui transportaient les têtes nucléaires étaient déjà en l'air. J'avais donc été prévenu qu'ils seraient là huit heures plus tard ! Il y avait des mesures de sécurité à prendre d'urgence car nous craignions une invasion des pacifistes. Heureusement, lorsqu’ils ont été au courant, les têtes nucléaires étaient déjà sur place et à l’abri. Vers 8 heures 30, j'ai reçu un coup de téléphone du chef de cabinet qui venait d'apprendre que la décision politique avait été prise dans la nuit – son ministre ne l'en avait même pas averti – et qu'il voulait que tout cela reste absolument secret. Quand je lui ai dit que j'avais déjà briefé tout le personnel, furieux, il a juré qu'il me casserait. Il n'en a jamais eu l'occasion puisqu'un peu plus tard, il a eu quelques ennuis judiciaires avec des achats d’obus qui ont mis fin à sa carrière.

Quand les Américains arrivaient quelque part, ils amenaient vraiment tout avec eux. Le matériel venait par avions entiers. Ils ont installé un cinéma, un P-X, une chapelle, un centre de sport ... Seul problème, il n'y avait pas de locaux et il a fallu dans un premier temps mettre en place des bâtiments provisoires. Par la suite, ils ont commencé à construire des bâtiments en dur, occupés encore aujourd'hui par le 2 Wing.

La tension était importante face au mouvement des pacifistes. Nous avions regroupé tous les avions dans les hangarettes, que nous avions entourées de barbelés et nous avions placé des pancartes indiquant qu'il serait fait usage des armes s'ils pénétraient sur la base. Heureusement, ils ne l'ont jamais fait. Ils se contentaient de se coucher sur la route ou de peindre la barrière en rose. Alors, de temps en temps on ouvrait la grille et on en attrapait un. Mais après, que fallait-il en faire ? On l'attachait alors avec des menottes à une remorque à eau, en attendant. Cela m'a d'ailleurs valu d'être traîné en justice devant le tribunal de Dinant par l'un de ces pacifistes qui avait été arrêté – et qui en avait d’ailleurs profité pour me peindre en orange à l'aide d'une bombe de peinture. J'ai été acquitté."

En 1985, à la fin de son commandement, Philippe Bosman a été commissionné général de brigade et envoyé à la 2 ATAF, à Münchengladbach, avant d'être admis à la retraite en 1989.

"Le séjour dans un état-major interallié organisé à la britannique en tant que membre du Command Group est une expérience très particulière : faste, traditions, protocole. Nous étions cinq généraux dans ce Command Group : le patron, un Air vice Marshall anglais, le Chief of Staff, un two stars allemand, et trois one star Deputy Chiefs of Staff, un américain, un hollandais et moi. Pour le travail, j’étais DCOS Plans and Policy, pour le reste c’étaient cérémonies, receptions et représentation. Je veillais aux destinées du 2 ATAF Air Defence Manual et du War Plan ainsi que de la coopération avec les Forces Terrestres car nous étions un QG Joint. On planifiait l’apocalypse, on l’envisageait même dans nos exercices avec la ferme conviction qu’on ne devrait jamais en arriver là et ce fut le cas. J’y ai terminé ma carrière en 1989, année de la chute du Mur de Berlin et du début de la fin de notre ennemi héréditaire : l’URSS."

En trente-sept ans d'une carrière particulièrement riche, Philippe Bosman aura eu l'occasion de piloter tous les jets de combat de la Force Aérienne, à l'exception du F-84F, et tous ses appareils d'entraînement.

"Les quelques anecdotes et états d’âme repris dans ce récit sont ceux que l’on raconte autour d’une pinte à une réunion d’anciens ou à un enterrement. Ils pourraient, pris à la lettre, éveiller une impression d’amateurisme dans le fonctionnement de la FAé pendant toute cette période. Ce ne fut jamais le cas, il y a eu de tous temps des hommes convaincus, motivés et disponibles qui surent tirer le maximum du matériel parfois suranné dont ils disposaient.

Pour ma part, ma carrière d’officier pilote se déroula par étapes : la première, survivre et apprendre en escadrille ; ensuite, participer à l’introduction du F-104G ; créer une escadrille d’entraînement ; redresser un groupe de vol bancal ; reprendre une base dans des circonstances pénibles ; installer les missiles de croisiére nucléaires à Florennes et enfin se noyer dans les plans de défense de l’Europe du Nord. Toutes ces étapes furent palpitantes, enrichissantes, envoûtantes parfois.

"Je suis un retraité heureux."